الشاعرة فروغ فرخزاد

لعبت نصوص الشاعرة والمخرجة فروغ فرخزاد دورا مهما في تطوير الشعر الإيراني المعاصر. بتحديها للتقاليد الاجتماعية والفنية في بيئتها، كانت فروغ صادقة على الدوام، في كل من حياتها الشخصية وأعمالها الإبداعية، وفي دفاعها بشجاعة عن حقها في الحب والتعبير عن الذات. في هذا النص، تكتب بولينا ريزوفا عن السيرة الذاتية للفنانة، وشعرها وأفلامها وموتها المبكر.

"لماذا علينا أن نشكر الله على وجود أم وأب؟" يسأل المعلم الصارم المشورب تلاميذ صفه: "أنت، أجبني."

فتى، في السابعة من عمره تقريبا، يتلعثم محرجا:

"لا أعرف… لا أهل لي."

المعلم، دون أن يفقد من صرامته المسرحية، يسأل فتىً آخر:

"أنت الآن، سمِّ بضعة أشياء جميلة."

"القمر… الشمس… الزهرة... اللعبة"

الفتى يبتسم بخجل.

"أنت الآن،" ينتقل المعلم إلى تلميذ آخر، "سمِّ بعض الأشياء القبيحة،"

"قدم… رأس…"

يضحك الفتيان في الصف. تحفر وجوه الكثير منهم تجاعيد عميقة، فضلا عن بقع صلعاء على رؤوسهم. يتنقل الذباب فوق وجناتهم. يطلب المعلم من أحد التلامذة أن يصعد إلى اللوح الأسود ويكتب كلمة "منزل". الفتى، الذي يبدو مسناً، يمسك طبشورة بين أصابعه العاصيتين ويكتب بصعوبة على اللوح كلمات بالفارسية خانه سیاه است (البيت أسود).

هذا هو المشهد الأخير من الفيلم الوثائقي "البيت أسود"، الذي أنتجته الشاعرة الشابة والمخرجة فروغ فرخزاد في مركز معالجة مرض الجذام بتبريز. خلال الفيلم الذي تبلغ مدته حوالي عشرين دقيقة، نشاهد مجريات حياة طبيعية: أشخاص يأكلون، ويصلّون، ويتعلمون، ويتلقون العلاج، ويحتفلون بالزفاف. ربما يبدو المظهر الخارجي لهؤلاء الأشخاص لافتاً: جلدهم متورم ومتكتل؛ كما لو علت وجوههم أقنعة رديئة من السيليكون. يفتقد العديد منهم أنوفهم وأصابعهم وأيديهم، وفي الحالات المتقدمة، غالبا ما يؤدي الجذام إلى النخر. لا تبتعد الكاميرا عن تشوهاتهم ولا تبحث عنها قصدا من بين الحشود- تبرز اللقطات الحياة كما هي، على الرغم من أنها حياة أشخاص يقضمهم المرض حرفياً. تترافق المشاهد بالأبيض والسود مع صوت ذكوري تحذيري يقول للمشاهد/ة أن الجذام قابل للشفاء، وعلى المجتمع أن يساعد ضحاياه، إضافة إلى صوت فرخزاد الناعم حيث نسمعها تقرأ من شعرها عن الله والحياة والموت.

ربما يكون مشهد الأطفال هو الجزء الوحيد من الحركة الحية في الفيلم- يمكن ملاحظة ذلك عبر استجابات التلامذة المحرجة فضلا عن ضحكاتهم الحماسية. كان مهماً أن تنهي فرخزاد فيلمها الوثائقي بصورة فنية: على الرغم من حقيقة أن الأطفال المصابين بالجذام يولدون في الكثير من الحالات بصحة جيدة، ولكنهم يجبرون على العيش في "البيت الأسود" واحتمال خروجهم منه ضئيل. فرخزاد نفسها شعرت بأنها محاصرة طوال حياتها ولم تتمكن من تقبل ذلك. لذلك بدا طبيعيا جدا، عند مغادرتها لمركز معالجة مرضى الجذام، أن تحتج على انعدام الحرية، فقررت تبني طفل من المنطقة- الطفل نفسه الذي يتحدث بخجل في الفيلم عن الألعاب- وذلك بموافقة من والدَيه.

"أستطيع أن أقوم بذلك"

ولدت فروغ وترعرت في طهران. كان والدها عقيداً، وأمها ربة منزل، ولها أختين وأربعة أشقاء. تنتمي العائلة إلى الطبقة الوسطى المُدُنية، إذ امتلكوا منزلا واسعا مع حديقة في وسط المدينة بالإضافة إلى مكتبة فيه. على الرغم من تشدده العسكري، أيّد والدها القيم العلمانية: إذ علّم الأطفال بنفسه القراءة، ودون استثناء بناته. خلال ذلك الوقت، كان الحاكم الإيراني رضا شاه بهلوي، الذي يدين بسلطته للجيش البريطاني، ينتهج سياسة التغريب. حيث افتتح جامعة في طهران، وزفت الطرقات، وقدم الزي الأوروبي كبديل عن الثياب التقليدية الواسعة. عام 1935، السنة التي ولدت فيها فروغ، صدر مرسوم قضى بمنع ارتداء الحجاب. أعطيت النساء الحق بالدخول إلى المدارس والعمل في الوظائف الحكومية، كما افتتحت المدارس المختلطة.

ذكر أقاربها أن فروغ كانت طفلة متمردة للغاية. كانت تحب التنافس مع أشقائها وادعت بأنها "صبي أكثر منهم مجتمعين".

وقد روى شقيقها الأصغر فريدون حادثة نموذجية. بمجرد أن قرر مع شقيقه التبول من الشرفة على الأشجار على سبيل المزاح. فسخرا من فروغ قائلين: "أنظري ماذا يمكننا أن نفعل، لا يمكنك أن تقومي بذلك!" فأجابتهما فروغ أنها "تستطيع فعل ذلك"، فاقتربت من حافة الشرفة وكررت فعلتهما دون أدنى تردد.

مع تقدم العمر، أصبح الفارق بين وضع الفتيات والفتيان أكثر وضوحا بالنسبة إلى فروغ. أرسل أخوتها إلى ألمانيا بهدف متابعة دراستهم، في حين أنها، بعد الصف التاسع، بدأت بتعلم الرسم والخياطة في مدرسة مهنية للبنات. مبكرا جدا، طرحت مسألة الزواج. قررت فروغ أن تأخذ زمام المبادرة بعيدا عن رأي والدَيها واختارت ابن عمها الثاني بارفيز خطيبا لها: إذ كان كثيرا ما يزور منزل عائلتها، كما شارك فروغ اهتمامها بالأدب (كتابة نصوص قصيرة مضحكة في أوقات فراغه). عارض الأهل من الجانبين الزواج، إذ كان عمر العريس ضعفي عمر العروس تقريبا. لكن فرخزاد ظلت مصرة، فتزوجت بارفيز وانتقلت معه إلى مدينة أخرى، وأنجبت منه ولداً.

زوجة غير مناسبة، والدة غير مناسبة

لم تعتبر فروغ الزواج بداية حياة أسرية هادئة. بل على العكس، وجدت فيه فرصة للهروب من منزل أهلها والحصول أخيرا على حريتها. بمعنى ما هذا ما حصل. خلال ذلك الوقت، اضطرت الإيرانيات إلى "ضبط" أنفسهن قبل الزواج: أي حرية سمحن بها لأنفسهن كان من شأنها أن تطلق موجة من الشائعات القادرة على إخافة الخطّاب المحتملين. بالمقابل، بعد الزواج، يمكن للمرأة أن ترتدي ثيابا أكثر إشراقا وأكثر استفزازا، وأن تضع المكياج، وتتفاعل بحرية مع الرجل- فيصبح الزواج ضمانة لسمعتها الطيبة. لكن فرخزاد لم تتقيد للغاية بمعايير المرأة المتزوجة: إذ غالبا ما ارتدت الفساتين القصيرة، وسرّحت شعرها تسريحات أنيقة، وطلَتْ شفتيها بألوان زاهية. في بعض الأحيان، رآها جيرانها وهم يدفعون عربات أطفالهم، الأمر الذي أثار استهجانهم.

الشاعرة فروغ فرخزاد

اعتقد بارفيز أنه بإمكانه أن يكون مرشدا موثوقا لفروغ، بحيث يقدمها، باعتباره يفوقها سنا، إلى عالم الراشدين، لكنه كان واضحا أن للشابة خطط مختلفة. فسافرت بمفردها من الأهواز إلى طهران (الأمر الذي دفع بوالدة الشاعرة إلى أن تكتب إلى زوج ابنتها طالبة منه أن يكون أكثر صرامة مع فروغ)، حيث أثارت إعجاب العديد من المعارف داخل الأوساط الأدبية. سرعان ما أقامت فرخزاد علاقة غرامية، التي لم تكن سرية، حيث عكست الشاعرة التقلبات الغرامية التي مرت بها في قصائدها الواضحة التي كانت تنشرها في المجلات الأدبية. وبالتالي كانت حياتها الشخصية موضوع النقاشات العامة.

بعد ثلاث سنوات على زواجها تقدمت فروغ بطلب الطلاق من زوجها. وبحسب التقاليد، بعد الطلاق، يبقى الأطفال برعاية والدهم/ن. نظريا، كان باستطاعة فرخزاد أن تحاول تغيير الوضع، لكنها لم تفعل ذلك: لم تشكُ من زوجها السابق واعترفت أنها كانت غير مخلصة. وسمحت لها عائلة بارفيز برؤية ابنها طوال حياتها. من هنا، بات اشتياقها لابنها وشعورها بالذنب لافتراقها عنه موضوعا أساسيا في قصائدها، بحيث يمكن ملاحظة ذلك، على سبيل المثال، في قصيدة "الأسيرة" التي جعلتها عنوان كتابها الأول.

بعد طلاقها، حاولت فرخزاد العودة إلى منزل أهلها لكن والدها طردها، مدعيا أنها عار على عائلته. فأجبرت الشاعرة على العيش مع صديقتها الكاتبة توسی حائری. وبعد أن بدأ معارفها بنشر الشائعات حول علاقتهما، طلبت حائرى من والد فرخزاد السماح لابنته بالعودة إلى المنزل، فرضخ لها.

المرأة، الكائن الحي

أصبحت فرخزاد أول امرأة في تاريخ الأدب الفارسي تكتب علنا عن الحب والمشاعر الجنسية. شكّل شعرها تحديا حتى بالنسبة إلى أكثر المثقفين تحرراً: حيث كان الأدب يعتبر موهبة محصورة بالذكور، وبالتالي، لم يسمح إلا للرجال بسرد تجاربهم العاطفية. على سبيل المثال، كان شعر الشاعر الشاب الثائر نصرت رحماني، الذي نشر أعماله في ذات الفترة تقريبا، أكثر وقاحة، ولكن السمعة الأكثر فضائحية كانت من نصيب فرخزاد.

كان من الصعب عليها أن تتخذ موقفا جادا تجاهها وفنها. عادة ما سمّت الصحافة الشعراء الذكور بأسماء عائلاتهم، لكن فرخزاد ظلت لسنوات طويلة مجرد "فروغ" بالنسبة للجميع. كان زملاؤها الشعراء ينشرون باستمرار شائعات حول علاقاتهم الغرامية معها. حتى أولئك الذين كانوا على علاقة فعلية بها لم يخفوا ذلك. حتى أن أحد محرريها نشر قصة قصيرة يصف فيها بوضوح علاقتهما: من التفاصيل المنشورة، يمكن بسهولة التعرف إلى بطلة القصة على أنها فرخزاد. في الأوساط الأدبية، كان يُنظَر إليها أولا وقبل كل شيء على أنها شابة جذابة- تمكنت أحيانا من السخرية من هذا الأمر. يتذكر الكاتب هوشنك غولشيري، أنه رأى خلال إحدى الحفلات المشهد التالي: كان أحد الضيوف يحاول إغواء فرخزاد طوال الليل، وفي لحظة ما سئمت منه ووجهت إلى الشاب الشديد الحماس السؤال التالي: "قل لي، هل تريد النوم معي؟ إذاً دعنا نذهب إلى غرفة أخرى. ومن ثم اجلس كالناس العاديين وتحدث."

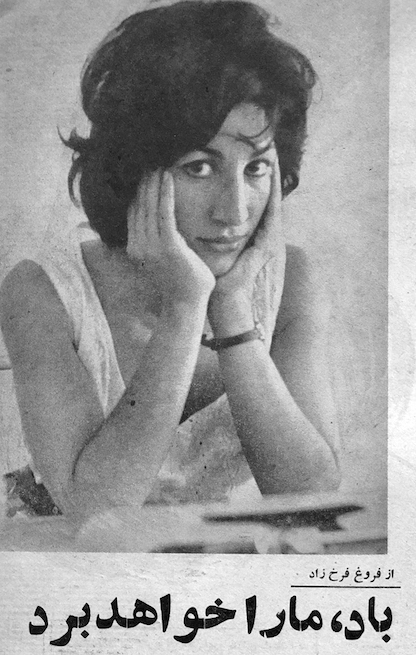

الصورة إلى اليمين: لقطة من قصيدة فروغ فرخزاد "الرياح ستأخذنا معاً"

تسبب طلاقها، وهجرانها لابنها، ونميمة المجتمع الخبيثة بالنهاية إلى إصابة الشاعرة بانهيار عصبي: عام 1955 أمضت شهرا في عيادة نفسية، حيث خضعت للعلاج بواسطة الصدمات الكهربائية. لكن ذلك لم يغير من رأيها، ولم تفقد الأمل من إيصال موقفها إلى قرائها. في خاتمة الطبعة الثانية من كتاب "الأسيرة"، كتبت فرخزاد:

"عندما أتصفح المجلات والمجلدات من الشعر المعاصر أو الكلاسيكي… أرى أن الرجال قد وصفوا حبهم وحبيباتهم بكل صراحة وحرية، وشبّهوا حبيباتهم بكل شيء، وعبّروا بشكل خيالي وشاعري عن جميع توسلاتهم إلى حبيباتهم، كما وصفوا كل مراحل الحب التي عاشوها معهن. وقد قرأ الناس هذه الكتب برباطة جأش، ولم يصرخ أي أحد احتجاجا: "يا إلهي، لقد اهتزت أسس الأخلاق، وأن الحياء العام والطهارة على وشك الانهيار، ونشر هذا الكتاب سيجر بأخلاقنا والشباب إلى التهلكة!"

عام 1956، سئمت فرخزاد من الضغط الاجتماعي، فسافرت إلى أوروبا لمدة تسعة أشهر. فشرحت ابتعادها عن طهران، على الشكل التالي: "أردت أن أكون "امرأة"، أي "إنسانة". أردت القول إنه لي الحق أيضا في التنفس والصراخ. لكن أراد الآخرون خنقي وإسكات صراخي داخل شفتيّ وأنفاسي داخل رئتيّ."

قوة الكلمات

أثار شعر فرخزاد غضب معاصريها، ليس فقط بسبب طبيعته الصريحة، إنما لأنه يختلف بشكل مبدأي عن الشعر الفارسي الكلاسيكي. بالنسبة إلى الإيرانيين، كان الشعر دائما موضوع فخر وطني، حيث يمكن تتبع تقاليده عبر العصور: الشعر الفارسي الأول لرودكي، واضعا أسس الأدب الفارسي، شاهنامة الشاعر الفردوسي، ورباعيات الخيام، والمثنوي لجلال الدين الرومي، وغزليات حافظ الشيرازي، وشذرات سعدي الشيرازي في كتابه "أبناء آدم"، التي نسجت على سجادة معلقة على جدار داخل مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. في إيران، لا يُحترم الشعر الكلاسيكي فحسب، إنما هو محبوب للغاية، فعلى سبيل المثال، لا تزال قصائد حافظ التي جمعت في كتاب واحد من أكثر الكتب شعبية في البلد بعد القرآن.

في الـ 1920ات، انقسم الشعر الفارسي إلى تقليدي وحديث: واحد يعيد إنتاج الكلاسيكيات، وآخر يحاول إعادة التفكير فيه. لم يعد أتباع الشعر الحديث، وعلى رأسهم الشاعر نيما يوشيج، يشعرون أنهم شعراء حاشية وعالقون في زمن واحد، إنما أرادوا الكتابة عن المشاكل والتجارب المرتبطة بزمانهم. فأتاح الشكل الجديد هذا المحتوى الجديد: كان هناك تجارب في القياس والإيقاع والقاموس الشعري. في نهاية الـ 1950ات، وبفضل الشاعر أحمد شاملو، دخل الشعر المرسل إلى الأدب الفارسي. كما قدّم الشعر الحداثي بطلا شعريا جديدا: فهو ليس رجلا حكيما استوعب الحياة تماما، إنما فردا ضالا قلقا.

من الواضح، أن التقليديين اعتقدوا أن القصائد الحداثية لا علاقة لها بالشعر، وأن رفض الأشكال التقليدية لكتابة الشعر كان بمثابة رفض مجمل للثقافة الإيرانية. يمكن كذلك تتبع السياق السياسي لهذه المعارضة: دعم التقليديون رضا شاه بهلوي، في حين اعتبره الحداثيون غاصِباً وبالتالي عارضوا حكمه. انتمت فرخزاد إلى جيل المتمردين الشباب، ولكن ولأنها امرأة، وعلى الرغم من خلفيتهم التقدمية، أبقوها خارج صفوفهم.

على سبيل المثال، كمؤلفة تأثرت فروغ بالشعر الإيراني وليس بذاك الأوروبي. إذ تحدت التقاليد، وانجذبت إليها في الوقت عينه، جاعلة منها حليفتها الشعرية. في سن الثالثة والعشرين، أصبحت فرخزاد مؤلفة أكثر نضجا: وإذا كان البطل الغنائي في مجموعتها الشعرية الأولى "الأسيرة" (1955) والثانية "الجدار" (1956) منشغلا بالاضطرابات العاطفية، فظهر التأمل الفلسفي في مجموعتها الشعرية الثالثة "العصيان" (1958) وعبّرت بوضوح عن موضوع الموت لأول مرة. بحسب عنوان المجموعة، لم تعد المؤلفة تشعر بأنها مجرد ضحية أسيء فهمها فاستيقظ الغضب والمقاومة داخلها، وكان صوتها مدويا بكل عزم. في وقت لاحق، وصفت فرخزاد "العصيان" بأنه "مواجهة يائسة باليدين والساقين بين مرحلتين من الحياة… الشهقات الأخيرة قبل الانعتاق".

ضم الإصدار القصائد التي بدأت بكتابتها في نهاية الـ 1950ات، وجرى نشرها عام 1964 كجزء من مجموعة جديدة بعنوان ولادة أخرى. تركت هذه المجموعة انطباعا إيجابيا جدا لدى النقاد والقراء، حيث تحولت الشابة الموهوبة فروغ إلى الشاعرة الإيرانية فرخزاد. باتت الصور البسيطة التي حملتها من طفولتها رموزا عالمية قوية. على سبيل المثال، كتبت في قصيدتها "قلبي يحترق على الحديقة" (التي ترجمتها من الفارسية شوله وولبي) عن الحديقة المهجورة التي هي في الوقت نفسه عائلة مفككة، وعن إيران في زمن فرخزاد -وبمعنى أوسع- الحياة البشرية:

"لا أحد يفكر في الزهور.

لا أحد يفكر في الأسماك.

لا أحد يريد تصديق أن الحديقة تحتضر،

وأن قلبها توّرم تحت أشعة الشمس،

وأن عقلها ينزف ذكرياتها الخصبة ببطء.

[…]

حديقتنا بائسة

تتثاءب وتنتظر

سحابة مطر شاردة

وبركتنا فارغة"

[...]

عاشق سري وفيلم رؤيوي

في هذه المرحلة، كان ابراهيم غلستان أهم شخص في حياة فرخزاد. إذ التقيا عام 1958. كانت فرخزاد تبحث عن عمل لها فاقترح غلستان أن تصبح مساعدة له في الاستديو الخاص به. وسرعان ما تحولت زمالتهما في العمل إلى علاقة رومانسية. ولأن المنتج كان متزوجاً، أجبرا على إخفاء علاقتهما الغرامية، لكن الأمر لم ينجح على نحو جيد: فكل من كان جزءا من الأوساط الإبداعية في طهران كان/ت على علم بها. وعلى الرغم من ذلك، لم يفصح غلستان أي شيء عن علاقته الغرامية بفرخزاد. فقط منذ عدة سنوات، وهو في الرابعة والتسعين من عمره، أشار في مقابلة معه إلى أن مشاعرهما كانت متبادلة، وأن زوجته كانت على علم بهذه العلاقة، لكنه لم يتمكن من ترك أسرته. "تخيل أن لك أربعة أطفال، ألا تحب واحدا منهم لأنك تحب الآخرين؟ يمكن أن تحبهم وأن تحب شخصين من بينهم، بحسب تصريحه لصحيفة الغارديان البريطانية.

لا يمكن القول أن فرخزاد كانت راضية تماما عن كونها عشيقة شخص ما: فقد واجهت باستمرار إدانة أخلاقية، إضافة إلى الاتهامات والشتائم. وكما بات معلوما، فقد حاولت الانتحار، عندما ابتلعت الكثير من الحبوب المنومة، وتمكنت العاملة في الخدمة المنزلية من إنقاذها في الوقت المناسب.

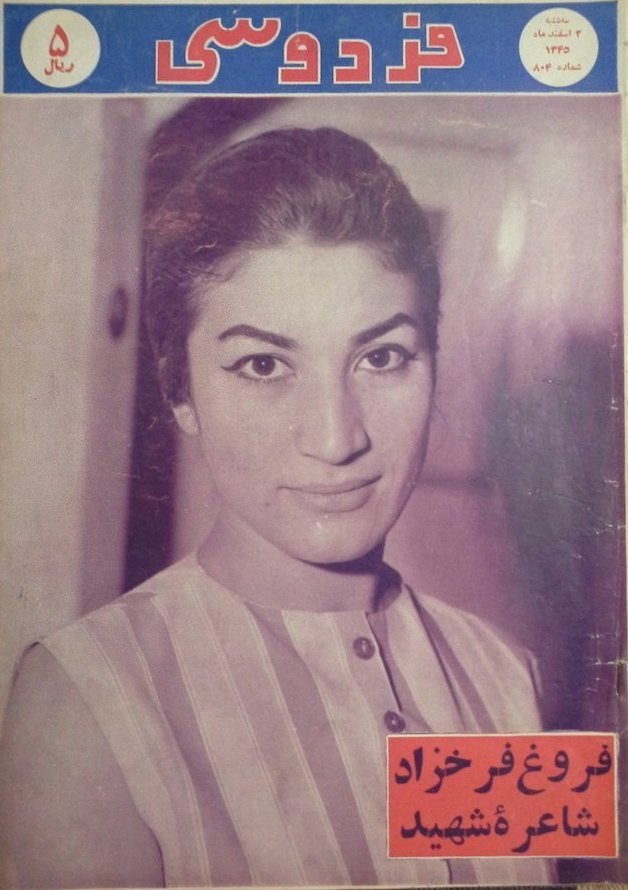

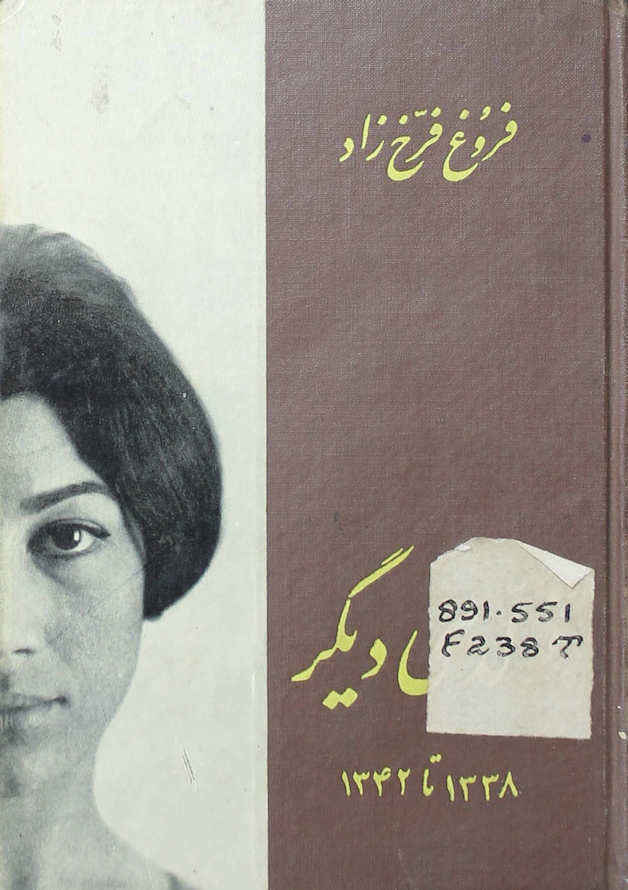

الصورة إلى اليمين: : غلاف المجموعة الشعرية لفروغ فرخزاد "ولادة أخرى" , 1963

Wikimedia Commons

ومع ذلك سمحت علاقتها مع غلستان بالدخول إلى المجال السينمائي. عام 1959، غادرت بلادها إلى إنكلترا لدراسة صناعة الأفلام. عند عودتها إلى إيران، بدأت بالعمل على مونتاج فيلم "حريق" (1961)، الذي يتحدث عن حريق شب في بئر نفط بمنطقة الأهواز ولم يكن ممكنا إهماده لفترة طويلة. عملت فرخزاد بالتصوير والتقطيع والمونتاج، كما انخرطت بكل جوارحها في التمثيل.

عام 1962، ذهبت مع فريق عملها إلى تبريز، حيث أمضت 12 يوما في مركز معالجة الجذام. أظهر فيلم "البيت أسود" الإمكانيات الفنية لفرخزاد، فمن ناحية، كان الفيلم تعليقا اجتماعيا حول مشاكل الأشخاص المصابين بالجذام، ومن ناحية ثانية، كان الفيلم بيانا فلسفيا عن الحياة بشكل عام، ومناجاةً صادقةً مع الله. وكان المخرج برناردو برتولوتشي من بين المشجعين لهذه البداية المميزة الذي كان قد بدأ حياته المهنية للتو. عام 1965، سافر برتولوتشي إلى طهران حيث قابل فرخزاد. في فيلم فرخزاد، انصبّ الاهتمام على "الرجل الصغير"، التقليدي في الموجة الواقعية الجديدة في السينما الإيطالية، إضافة إلى التعبير الشرقي المتعدد الأوجه فضلا عن خفة الدم. بعد سنوات عديدة، ستتجسد هذه التوليفة في اللغة السينمائية لـ"الموجة الجديدة" في إيران، خاصة مع أفلام عباس كياروستامي ومحسن مخملباف وأصغر فرهادي وجعفر بناهي وغيرهم من المخرجين الإيرانيين المتميزين. كانت فرخزاد رؤيوية.

"أنتِ لم تتقدمي أبدا، أنتِ كنت تسقطين"

على الرغم من انتصاراتها الفنية، غرقت فرخزاد في حالة اكتئاب، حيث طرحت في شعرها موضوع العزلة وتزايد اليأس. وقد ساعدها جزئيا ابنها حسين الذي تبنته في تبريز، على التغلب على شوقها إلى ابنها، لكنه عاش مع والدة فرخزاد، ومن المحتمل أن الشاعرة لم تكن قادرة على الاهتمام بالطفل بمفردها. وعندما كبر حسين، سافر إلى ألمانيا وأصبح شاعرا، وعام 2008، أُعِدّ فيلم عنه، سُمي بالكلمات الأربع التي قالها في فيلم فرخزاد:

بالنسبة إلى فرخزاد، فإن السعي للهروب من "البيت الأسود" وكسر جميع القيود الاجتماعية، تحولوا في نهاية المطاف إلى رغبة شديدة للعثور على منزل حقيقي، ومعرفة أن ذلك لم يعد ممكنا على الإطلاق. وقد تجسد ما عانته في قصيدتها "وهم أخضر" (ترجمها من الفارسية مايكل هيلمان):

"أيتها المواقد الملتهبة- يا حدوة الحظ-

احميني

يا ترنيمة الأواني النحاسية في المطبخ المسودّ

يا صوت آلة الخياطة الحزين

يا شجار السجاد والمكانس المستمر

ترفّقوا بي،

احمني أيها الحبيب الذي لا يرتوي

من رغبته المؤلمة بالخلود

يزيّن السرير بالفتوحات

وبماء سحري وقطرات دم طازجة.

طوال اليوم، طوال اليوم

مهجورة، مهجورة، كجثة تطفو فوق الماء

كنت أسير نحو صخرة مرعبة

نحو أعمق الكهوف البحرية

والأسماك المفترسة

وعظام ظهري الرقيقة

تتألم باقتراب الموت

لم أحتمل، لم أعد أحتمل

صوت خطواتي جعلني أنكر كل ذلك

وأصبح يأسي أكبر من قدرة روحي على التحمّل

ذلك الربيع، ذلك الوهم الأخضر

قال لقلبي وهو يعبر أمام النافذة:

اسمعي

أنتِ لم تتقدمي أبداً،

أنتِ كنتِ تسقطين".

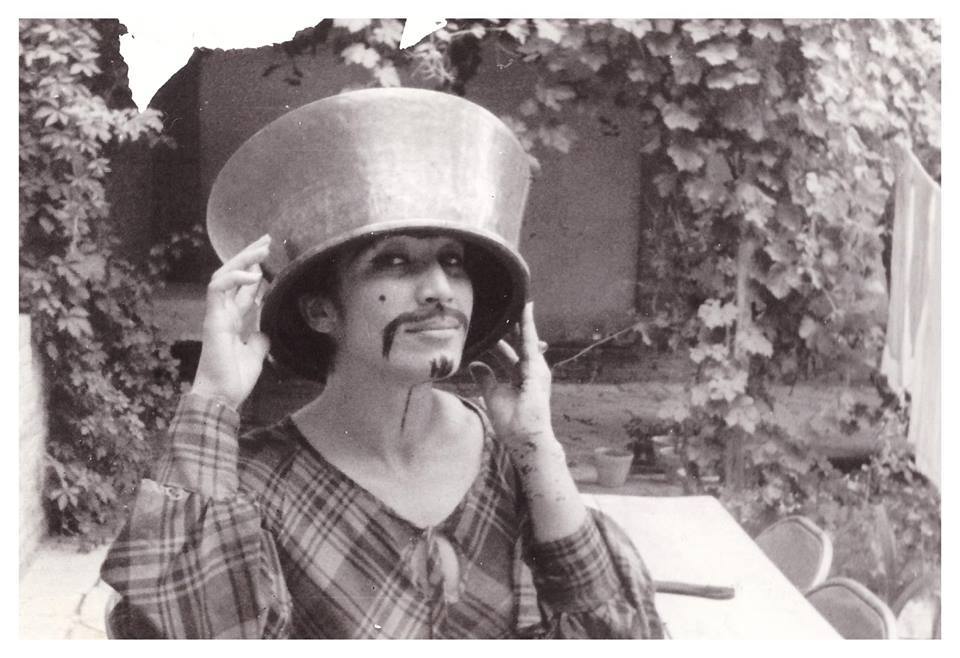

في الأشهر الأخيرة من حياتها، عملت فرخزاد على تقديم مسرحية "سانت جوان" للمخرج برنارد شو، حول حياة جان دارك، والتي خططت لأن تلعب فيها الدور الرئيسي. في 14 شباط عام 1967، توجهت فرخزاد من منزل والديها إلى الاستوديو، وتوفيت بحادث سيارة: في محاولة منها لتجنب الاصطدام بحافلة، ارتطمت سيارتها بحائط. كانت في الـ 32 من عمرها.

جعل موتها المبكر والمفاجئ منها شخصية معبودة. بعد الثورة الإسلامية، منعت أشعارها لأكثر من 10 سنوات، لكن الشاعرة اليوم، بحسب كاتب في الواشنطن بوست، باتت "نظيرة لنجوم موسيقى الروك". يمكن أن نجد دوما زهورا نضرة على قبر فرخزاد، حيث تقف شابات محجبات يتلون أبياتا شعرها عن ظهر قلب.