До 30 апреля в галерее «сцена/szena» идет первая персональная выставка художника и архитектора Ахмата Биканова, родившегося в Кабардино-Балкарии. В небольшом интервью он поделился своими воспоминаниями о детстве в Нальчике, размышлениями о терапевтической силе природы и эмоциональной привязанности к определенным объектам.

Нальчик и Кабардино-Балкария занимают важное место в моем сердце и связаны в первую очередь с семьей и природой. Природа — часть меня и вообще всех нас. Хорошо находиться где-то в ущелье, в горах, у реки, наблюдая за жизнью, скрытой в шаге от тебя. Я воспринимаю такой опыт как терапию или очищение, как внутреннюю трансформацию, потому что многое после таких наблюдений становится понятным. Сложности остаются сложностями, но видишь ты их иначе. Но у этого эффекта есть лимит: когда попадаешь в большой город, то через какое-то время все вновь покрывается пеленой — из-за недопонимания с людьми, с самим собой, противоречивых моментов. Все это накапливается внутри, и тогда я чувствую необходимость вернуться, пройти путь вдоль реки, чтобы осмотреться и ответить себе честно, что мне нужно, а что будет лучше отпустить.

В восьмом-девятом классе я нашел в интернете информацию о московском Колледже архитектуры и строительства №7, и тогда у меня сложился образ будущего. Я хотел поступить именно туда — мама сразу согласилась, но потребовалось время, чтобы уговорить отца отпустить меня в Москву. То, что мама оставила любимую работу, дом и переехала со мной, тогда казалось чем-то естественным, но сейчас я совсем иначе смотрю на ее решение. Это была жертва, и я только хочу, чтобы она никогда не пожалела об этом. Мама — музыкант и заслуженная артистка нашей республики, играет на аккордеоне. Она отработала 26 лет в фольклорно-этнографическом ансамбле танца «Балкария», и в детстве до и после школы я часто бывал у нее на работе и наблюдал за репетициями артистов и ее игрой. Мне нравился театр, потому что там все было каким-то сказочным и непохожим на внешний мир: я трогал расшитые бисером и цветными камнями ткани костюмов, ходил по большому концертному залу, который без освещения выглядел немного сумрачно и мистически, часто представлял себя артистом на сцене. Все это выглядело другим и совсем непохожим на то, что мне приходилось видеть в обычной жизни. Я очень скучаю по тому времени и лелею маленькую мечту — увидеть артистов во время подготовки к выступлению, то, как девушки и мужчины одеваются и красятся. В этот момент происходят какие-то метаморфозы, и те люди, которых ты знаешь лично, на глазах обретают совсем другие формы и настроение.

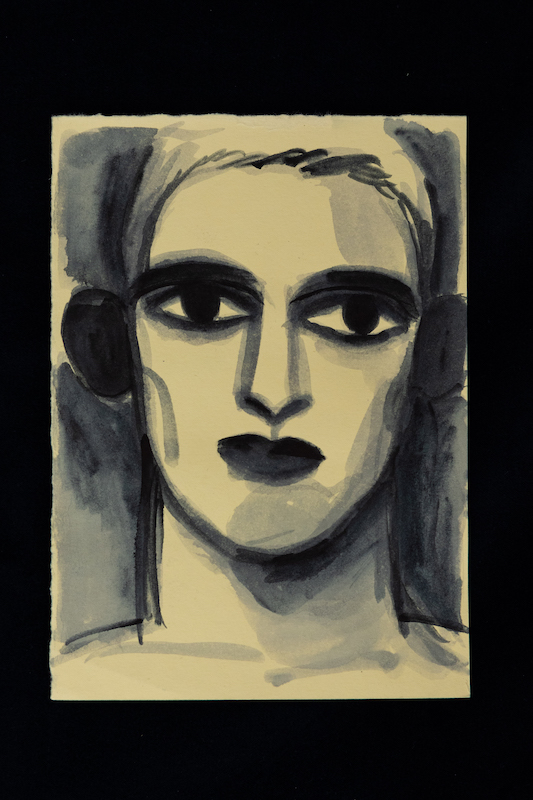

Не знаю, что можно назвать началом моего творческого пути. Рассказывают, что я всегда много рисовал. С искусством в детстве я знакомился через книги, рассматривал иллюстрации и перерисовывал на бумагу с помощью копирки любимые образы. Больше всего мне нравились Древний Египет, Древняя Греция и немного позже — эпоха Возрождения. Всегда любил запах карандашей, особенно запах стружки, который появляется при заточке. Сейчас нравится запах медовой акварели или влажной бумаги: некоторые работы я при подготовке тонирую раствором из шафрана, и какое-то время они пахнут очень приятно. Вообще, мне это нужно для того, чтобы избавиться от белого цвета на фоне. Бесконечно люблю синий, мне он кажется самым благородным и наполненным. И это любимый цвет мамы. В песнях, которые я люблю, тоже встречается слово blue, которое в английском языке отражает еще и внутреннее состояние человека. Когда я скучаю по дому, то делаю зарисовки с горами и танцующим человеком и перед собой вижу вечернее небо, какое бывает поздним летом — такое темно-синее, освобождающее. Мне кажется абсолютным счастьем станцевать с природой, где-то высоко, где никого нет рядом.

Раньше, когда я приезжал в Нальчик во время учебы, то проводил там не больше месяца и уже через неделю скучал по определенным местам Москвы, по фаюмским портретам в Пушкинском музее, по друзьям, по этому вечному движению. Параллельно работал в архитектурном бюро. Тогда мне хотелось вернуться в Москву, потому что в Нальчике я словно начинал растворяться, беспокоился, что не смогу выйти из этого состояния абсолютного спокойствия. Меня это напрягало. Но во время карантина все было иначе: я общался с друзьями и вместе с ними дистанционно заканчивал МАРХИ. Понимал, что возвращаться в Москву нет смысла. У нас тогда как раз были защиты дипломов, и мне было очень неловко говорить сидевшим по квартирам товарищам, что я дома, здесь все спокойно, за окном сад и бесконечное пение птиц. Потом началось лето, и я начал выезжать в горы — и уже Москва растворялась во мне, и возвращаться совсем не хотелось. Дни и ночи сливались. Все было какое-то безвременное. И было одиноко, но это одиночество сладко ныло в груди.

Летом произошла одна история. Дома делали уборку и нашли красивую люльку ручной работы. Потом я узнал, что именно в ней провел первые месяцы своей жизни. Ее хотели сжечь, но, к счастью, я об этом узнал и перенес ее в свою комнату. Сейчас там хранятся краски, небольшие холсты или книги — что-то для меня ценное. Туда же я убираю камни: я стараюсь помнить, где нашел каждый из этих камней, а когда держу их, то чувствую присутствие дома в руках. Дома как чего-то высшего. Мне приятно их трогать, это успокаивает и заземляет: если испытываю напряжение, то ощупываю предметы и объясняю себе, какие они — колючие, шероховатые, гладкие. Иногда дарю эти особенные камни моим особенным друзьям.

Хотел бы рассказать еще про карачаево-балкарские войлочные ковры — кийизы. Их созданием занимались в основном женщины. Работать с войлоком сложно — его скручивали в рулон, после занимались валянием и параллельно поливали горячей водой. Так несколько часов — и все это было и общением, и творчеством одновременно, сопровождающимся обрядовыми песнями, застольем и играми. Не знаю, владеет ли кто-то сейчас этим ремеслом на таком уровне. Мне нравится, что эти предметы так сложно создавать и что этот процесс переплетен с общением. Такие полотна нужно беречь, гордиться ими. Тем более что чем старше ковер или любая другая сделанная руками человека вещь, тем они ценнее. И огорчает, что многие этого не замечают, те же внуки или дети мастериц. Все-таки самое большое расстояние — это от одного человека до другого. Грустно, когда ковры и другие ценные предметы выбрасываются или сжигаются. Может, это от стремления приблизиться к идеалу чистоты: зачем нам потрепанный ковер ручной работы, когда мы можем купить новый мануфактурный? И не стесняться перед гостями. У меня есть сундук бабушки, оставшийся от ее приданого, тоже сказочный. В нем я складываю эскизы или те работы, которые не обрели себя. И если в будущем будут какие-то проекты, то хотелось бы использовать такой сундук как часть экспозиции. Эти предметы, нитями нас связывающие с какими-то местами или людьми, очень для меня важны. Важны для всех нас, ведь они служат формой, столь необходимой людям с их внутренними беспорядками, шумами и сомнениями. Таков этот сундук или, например, шкатулка, которую мой дедушка купил в молодости на аукционе. Я очень привязан к этим объектам и чувствую, что они отражают наши жизни, говорят за нас. Есть вещи, которые мы собираем и не можем выбросить, потому что в какой-то мере одушевляем их для себя.

У моей подруги, кстати, есть ковер одной мастерицы, родные внуки которой его сначала собирались выбросить, но в итоге предложили ей забрать. Мне странно, что кому-то могла прийти мысль от него избавиться. Зато теперь, когда я прихожу в ее московскую квартиру, то лежу на нем и чувствую, будто уплываю домой. На ковре есть какие-то изъяны, которые эстетически его завершают, делают его еще прекраснее. Он неидеально идеален. Ты видишь дырочку в нем или что в каком-то месте орнамент выполнен в другом оттенке, но все равно любишь — это самое лучшее. Так же и с людьми. Сейчас опасное время, все хотят быть аккуратными, боятся ошибок и с трудом прощают их. Акварель все помнит, и, работая с ней, сложно что-то исправить. Но это и привлекает. Так что я учусь у нее — позволяю ошибкам быть и вижу в этом определенный смысл.

Все фотографии предоставлены галереей «сцена/szena» и Ахматом Бикановым