Гостя у родственников на севере Японии, художник Икуру Куваджима случайно наткнулся на упоминание о немецком архитекторе-авангардисте Бруно Тауте, побывавшем в этом краю в 1930-х годах. Заинтригованный историей европейца родом из Кенигсберга, оказавшегося в отдаленном регионе страны, куда и сегодня не добираются туристы, Икуру решил изучить его дневники и повторить маршрут от берегов Балтийского моря к побережью Японского. В своем эссе он рассказывает о тех удивительных совпадениях, личных открытиях и разочарованиях, что случились на этом пути.

Япония — Пруссия

В декабре 2018 года, прилетев в Японию из Москвы, я посетил маленький северный город Омагари в префектуре Акита, чтобы повидаться со своим пожилым дядей. Это родина моей матери, и в детстве я часто приезжал туда на каникулах, чтобы насладиться зелеными рисовыми полями летом и густым снегом зимой и отдохнуть от тесного и многолюдного города неподалеку от Токио, где я рос, постоянно ощущая страх и страдая от клаустрофобии. За последние десятилетия Омагари заметно опустел, как будто там остались одни старики. Но, прогуливаясь по его центру, я вдруг увидел что-то необычное — современное четырехэтажное здание, сильно выделявшееся на фоне типичного пейзажа пустующих провинциальных городов Японии. Это был краеведческий музей, недавно построенный за счет государственных средств и призванный реабилитировать экономику региона. Я осматривал экспозицию, которая была посвящена главным образом местной истории и ежегодному фестивалю фейерверков, как вдруг увидел портрет европейца. Человека на фотографии звали Бруно Таут — архитектор, родившийся в 1880 году в прусском Кенигсберге, который впоследствии стал русским Калининградом. «Калининградец на севере Японии… Кенигсбержец на рисовом поле...» — представляя этот странный коллаж, я недоумевал. В Калининграде я побывал в 2017 году, а немец, согласно тексту на табличке, приезжал в Омагари в начале 1930-х годов и был чуть ли не единственным знаменитым иностранцем, хвалившим этот никому не известный северный городок. В своем дневнике он писал, что вид на мост и далекие горы, открывавшийся с той точки, где теперь находится музей, был самым красивым, что он видел в своей жизни. Тот же пейзаж часто видел я, когда приезжал в Омагари в детстве. После такого удивительного совпадения я решил больше узнать о Тауте. Вернувшись в Токио и закупив те книги о нем, что смог найти, я улетел обратно в Россию.

Кенигсберг — Стамбул

Почитав о жизни Таута, я узнал, что этот немец сыграл важную роль в культуре Японии. В Германии он известен как авангардный архитектор и представитель экспрессионизма, в то время как в Японии — как человек, открывший миру и самим японцам красоту их традиционной архитектуры. Даже мой семидесятилетний отец, никак не связанный со сферой культуры, знал Таута просто потому, что тот упоминался в школьном учебнике 1960-х годов как человек, описавший императорскую виллу Кацура (Кацура-рикю), которая со временем стала символом красоты в японской архитектуре. Таут также работал на крупных стройках в СССР и Турции, но, так как многие из них были завершены уже без его участия, в России так и остался неизвестным. И почти никто не знает Таута в его родном Кенигсберге-Калининграде, где давно уничтожена большая часть немецкого и прусского наследия.

Приведу подробную биографию Таута. Он родился в столице Восточной Пруссии в 1880 году и провел там больше двадцати лет. После учебы работал в архитектурных бюро в разных немецких городах. Обосновавшись в Берлине в 1908-м, начал близко общаться с местными культурными деятелями и художниками, например Гервартом Вальденом — основателем литературного журнала и галереи Der Sturm, где выставлялись среди прочих работы Василия Кандинского и Пауля Клее. Влияние авангардистов заметно уже в «Стеклянном павильоне» Таута, построенном для выставки «Немецкого Веркбунда» в Кельне в 1914 году, — этот футуристический проект был создан в сотрудничестве с фантастом, экспериментальным поэтом и предшественником немецкого дадаизма Паулем Шеербартом. В начале 1920-х годов Таут строил в Магдебурге экспрессионистские дома, а после возвращения в Берлин приступил к работе над масштабным проектом — строительством городских кварталов эпохи модернизма, внесенных недавно в список ЮНЕСКО. Будучи социалистом, в 1932 году Таут отправился в СССР и участвовал в проектировании многих важных строек, в том числе гостиницы «Москва». Он покинул страну год спустя из-за конфликтов с представителями советской номенклатуры. Нацисты, как раз пришедшие к власти, начали преследовать вернувшегося архитектора из-за его сотрудничества с Советской Республикой. Ему удалось сбежать в Швейцарию вместе с женой Эрикой, а оттуда они отправились по Транссибирской магистрали в Японию.

Туда Таут был приглашен меценатами, которые хотели привить Японии западный модернизм, и поселился сначала в Киото, а затем в буддийском храме в ста километрах к северу от Токио. Как иностранный архитектор, он привлекал внимание интеллектуалов и журналистов и даже выступил с лекцией при полном зале, но, несмотря на популярность, не смог получить крупные заказы. Это частично можно объяснить подъемом национализма в стране, а также неправильным пониманием спонсорами его экспрессионистских проектов. Но благодаря отсутствию работы Таут мог свободно путешествовать и писать тексты, позже оказавшие сильное влияние на историю японской архитектуры. Таут был влюблен в местную культуру, но отправился с женой в Турцию в 1936 году после получения приглашения работать там. Его поддержал сам Ататюрк, и Таут участвовал в строительстве важных государственных зданий, в том числе и университета в Анкаре. Похороны президента-реформатора, над которыми усердно работал архитектор, подорвали его здоровье, и Таут умер в Стамбуле в декабре 1938-го. Его вдова Эрика отправилась в Японию спустя год для исполнения последней воли покойного мужа: она оставила его посмертную маску и записи в храме Дарума, где они жили когда-то.

Москва — Токио — Омагари

Изучая наследие Таута в своей московской квартире, я решил сделать что-то общественно полезное и предложил одному издательству выпустить его дневники и эссе на русском языке. Идея им понравилась, и я начал работать над составлением будущей книги, хотя сам не очень понимал, зачем ввязался в этот, по сути, волонтерский проект. Почти год я жил в Москве, занимаясь исследованиями и другой работой, пока в конце 2019-го мне снова не пришлось ехать в Японию по личным делам. В этот раз благодаря Тауту у меня появился повод отправиться на север во второй раз — может быть, в этом и крылась причина моего увлечения им.

Прилетев в Японию, я провел несколько дней в Токио и его окрестностях, но через несколько дней мне захотелось избавиться от тех душных железобетонных муравейников, от которых я сбежал 15 лет назад. В своих записях Таут также неоднократно упоминал свою неприязнь к столице, замечая «уродливость» в хаотичной планировке города, чрезмерном количестве рекламы и проявлениях «американизма». Он презрительно называл китчем спроектированную Фрэнком Ллойдом Райтом гостиницу «Тэйкоку», которую японцы с гордостью считали важным архитектурным достижением. По словам Таута, этот невыносимый китч обычно являлся следствием безвкусного подражания западной культуре, комплекса неполноценности перед Западом и склонности наивно доверять западным авторитетам. Другая черта, которую он подмечал в японцах с разочарованием, была их меркантильность: ему казалось, что «везде люди хотят что-то продавать».

Я отправился на север на скоростном поезде «Синкансен», благодаря которому путь до Омагари стал заметно короче и теперь занимает лишь три с половиной часа. В детстве мы с матерью ехали с пересадкой, путешествие могло длиться полдня, и в этом была своя прелесть. Таут двигался еще медленнее, следуя маршрутом Басе, средневекового поэта и автора дневника «По тропинкам Севера». Когда-то и я хотел путешествовать этими тропами, но потом передумал: Япония стала чересчур туристической. Когда поезд проезжал префектуру Тотиги в ста километрах к северу от Токио, пейзаж преобразился. За окном стало меньше холодных железобетонных домов, стали мелькать рисовые поля, начали виднеться горы и желто-красные леса. Два часа я двигался на север, пока поезд не сменил направление и не отправился на запад, к Японскому морю. Путь пролегал через перевал, где уже выпал снег, и затем по широкой равнине — так я снова оказался в Омагари, откуда до побережья уже не очень далеко. Сам город считается частью «уранихон», что дословно переводится как «задняя Япония» — северо-западный экономически отсталый прибрежный регион, который особенно любил Таут.

Высадившись на станции и проходя по малолюдному вокзалу, я вслушивался в разговоры прохожих, стараясь уловить местный диалект, в котором мне всегда чувствовалась особая теплота. Но я не нашел ее в их речи: многие местные стали говорить на скучном токийском диалекте. Раньше в каждом регионе Японии существовало свое наречие, примерно как в Великобритании, и часто я с трудом понимал северный говор. Но за последний век правительство фактически уничтожило локальные идентичности и централизовало страну, используя для этих целей обязательное обучение на унифицированном языке. Так был истреблен не только традиционный быт древнейшего народа айнов, веками проживавших на северных островах, но и разнообразие самой японской культуры.

Дедушкин дом, унаследованный моим дядей, стоит на краю города посреди большого рисового поля. Раньше оно возделывалось соседствующими семьями, и здесь было много больших и уютных деревянных домов, которые сегодня если и сохранились, то утратили свою аутентичность из-за многочисленных ремонтов. Помню, когда-то в доме дедушки был даже «ирори» — традиционный очаг в квадратном углублении с песком и пеплом на полу, где иногда готовили рыбу. Таут очень любил эти старые дома и писал, что никогда не видел в Японии некрасивых фермерских коттеджей. Он даже посвятил им целую главу в своей книге Houses and People of Japan, которая вышла на японском и английском языках в 1938 году, — в ней он сравнивал японские фермерские дома с европейскими, отмечая космополитизм первых и особенно восторгаясь разнообразием форм и материалов, использовавшихся при строительстве их крыш. Сейчас же на пути к дедушкиному дому мне в основном встречались скучные магазины с большими парковками, которые, должно быть, можно увидеть на обочине любого американского города.

Будучи социалистом, Таут проявлял особую симпатию к фермерам, составляющим тогда подавляющее большинство японского населения и часто жившим в нищете, но при этом сохранявшим вежливость и доброжелательность. И, в отличие от типичных иностранцев и японских националистов, он не фетишизировал и весьма критично относился к привилегированной касте самураев, которая часто фермеров эксплуатировала. То ли по идеологическим причинам, то ли из-за эстетического несовпадения Таут совсем не ценил средневековые замки и большинство примеров «самурайской» архитектуры, особенно знаменитый храм Никко Тосе-гу, построенный по завещанию сегуна Иэясу Токугава в начале XVII века. С презрением он называл все это китчем. При этом Таут совсем не критиковал императорскую культуру, которую японские левые считают наследием дремучего феодализма и истоком классовых проблем в стране, и даже хвалил все с ней связанное, увидев, например, эстетическое и духовное сродство домов японских фермеров с синтоистским храмом Исэ, впервые построенным более 15 столетий назад. Возможно, эти противоречия и упрощения были следствием относительно недолгого пребывания Таута в Японии, но так или иначе эта позиция восхищала местных патриотов и, возможно, была одной из причин, по которой они так хорошо приняли авангардного архитектора-социалиста и противника нацизма.

Помимо домов и пейзажей, Таут также интересовался бытом японцев. Во время путешествия по префектуре Акита он писал, например, что «тут мужчины одеваются как русские, а женщины похожи на сибирячек». Его восхищали и местные языческие обычаи: оказавшись на одном из зимних фестивалей, Таут был поражен побоищем бамбуковыми палками и шествиями с фаллическими символами. Я сам не знал о существовании такого рода экзотики на земле моих предков, хотя эти фестивали до сих пор проходят недалеко от дома моего дедушки. Таут также описал «камакура» — снежные домики, которые обычно строят зимой на севере во время синтоистских праздников. После публикации заметок архитектора японцы со всей страны стали приезжать в префектуру Акита, чтобы на них посмотреть. Вообще, Таут был одним из немногих интеллектуалов, обративших внимание на этот отдаленный регион. Возможно, именно из-за этой необычной симпатии Акира Куросава, чей отец родился в деревне рядом с Омагари, хотел экранизировать его жизнь. «Немец в храме Дарума» мог стать дебютом всемирно известного режиссера, но из-за начала войны производство было прекращено.

Японское море — Балтийское море

После посещения Омагари я решил отправиться в одноименную столицу префектуры Акита, расположенную на берегу Японского моря. Там родилась и выросла моя бабушка по отцовской линии, но я бывал в городе только проездом. Таут очень любил это место и называл его «северным Киото», что меня сильно удивило: на моей памяти никто так хорошо об Акита не отзывался. В этой столице с населением 300 тысяч человек до сих пор нет ни одного хостела, несмотря на благосклонный отзыв известного архитектора и возросшее в последние годы количество иностранных туристов, путешествующих по Японии. Тут явно было что-то не так. Я решил посмотреть на «северный Киото» своими глазами.

В городе меня встретила местная специалистка по архитектуре, которая согласилась провести экскурсию по старому центру, когда-то впечатлившему Таута великолепием деревянных домов. Я отправился с ней в надежде увидеть эту красоту, но там меня ждало только разочарование: в районе, о котором писал Таут, осталась лишь пара строений того времени. Более того, на верхнем фасаде одного из них был размещен огромный плакат агентства недвижимости — «северный Киото» явно больше не существовал. Мне пришла в голову мысль, что он мог быть уничтожен бомбардировками, и я чуть было не начал проклинать Америку, но мой гид быстро объяснила, что на самом деле город благополучно пережил войну, а уникальные деревянные дома были снесены уже во время экономического взлета 1960-х годов. «Они хотели “Дайей”... — сказала она тоскливо, назвав бренд торговой сети, распространившейся по всей стране в последовавшие за войной двадцать лет экономического роста. — Люди у нас любят новые вещи, торговые центры, “Макдоналдс”, “Старбакс”. Все, что есть в Токио». Осознание этого культурного самоубийства сокрушило меня. Северный жемчуг был уничтожен не бедностью, не войной, не землетрясением и цунами, но рынком и послевоенной централизацией страны. По иронии судьбы этот проклятый торговый центр и сам не так давно был снесен из-за упадка региональной экономики. Теперь в этом месте осталась лишь безлюдная парковка.

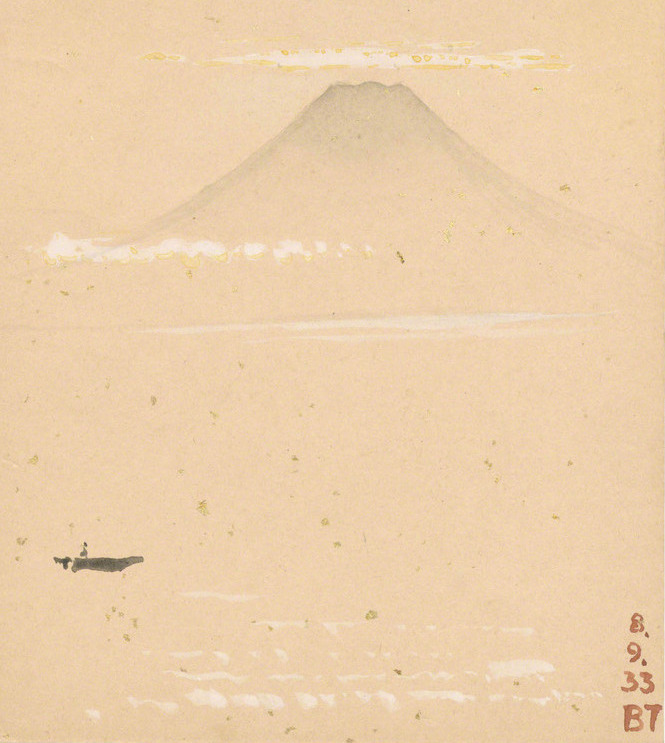

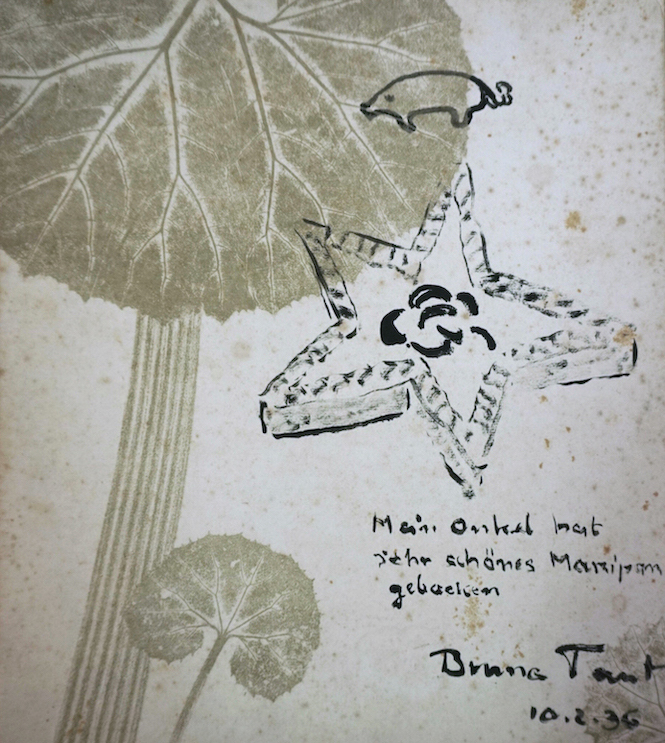

Baukunstarchiv, Akademie der Künste Справа: Икуру Куваджима. Картина Бруно Таута, подаренная директору кондитерской компании «Каору-до» в городе Акита в 1936 году, ноябрь 2019 года

Мы посетили еще несколько мест, связанных с Таутом, в том числе и старый дом на окраине города, где он провел одну ночь. Позже выяснилось, что хозяин дома, когда-то приютивший архитектора, был близким другом моего прадеда — у меня даже нашлась личная связь с Таутом, хотя и очень далекая. Но самая ценная добыча была обнаружена мной в офисе местного производителя традиционных кондитерских изделий. Таут писал в своем дневнике, что во время пребывания в Акита посетил кондитерский завод и угощался местными сладостями. В знак благодарности он нарисовал на толстой бумаге свинью, символ удачи в Германии, и марципан, кенигсбергскую гордость тех времен, и подарил владельцу завода вместе с рецептом. К моему удивлению, это предприятие «Каору-до» продолжало существовать, и рисунок по-прежнему хранился у нынешнего директора, который мне его с удовольствием показал. Вообще, Таут без скромности пропагандировал прусскую культуру. Например, когда он участвовал в праздновании традиционного летнего фестиваля Танабата, во время которого принято привязывать к бамбуковым веткам бумажки с пожеланиями, архитектор писал на них цитаты из трудов Иммануила Канта и раздавал местным жителям. Возможно, Таут скучал по родине и подсознательно искал ее следы на севере Японии. В своем путевом дневнике он писал: «Сосны, песок, вода — точно Балтийского моря».

Я отправился на близлежащее побережье, и слова Таута подтвердились: действительно, здесь были сосны, песок и море, напоминающее Балтийское своим тусклым небом, холодным ветром и безлюдным пространством. Сохранились берега этих далеких морей — но не Кенигсберг, полностью уничтоженный после войны, и не «северный Киото», незаметно сметенный капитализмом и централизацией страны.