История показывает, что границы постоянно меняются, земли делятся и воссоединяются, а врата между ними возводятся и рушатся вновь. Границы существуют синхронно: они призрачны и в то же время более чем реальны. В чем функция и смысл границ? Какие границы полезны, а какие губительны? Как можно пересечь границы реальные и воображаемые? Кто их устанавливает? Можно ли жить в мире без границ?

В нашем выпуске (без)границы мы хотим обсудить эти важные вопросы. И для начала попросили финалистов нашего опен-колла поделиться мыслями о границах и рассказать о своих впечатлениях от столкновения с ними.

Архитектор, историк, куратор и доцент Делфтского технического университета

Мараба находится в 120 километрах от моста через реку Арагуая, это самый густонаселенный город в Бразилии на шоссе «Трансамазоника», проходящем через тропические леса Амазонии. Проект, реализованный под руководством военных, буквально прокладывал путь для колонизации этой территории в 1970-х годах. В самом центре промышленного района Мараба находится железная дорога «Каражас» (EFC), которой управляет теперь приватизированная компания Vale do Rio Doce. В 1980-х годах здесь обосновались работники десяти предприятий, чтобы создать центр по переработке руды, добытой в Серра-дус-Каражас, в чугун, сырье для производства стали. Именно тогда моя семья перебралась в поселок. Отца-инженера, которому было чуть меньше тридцати, пригласили переехать вместе с нами, предложив работу на строительстве города для подрядчика из Рио-де-Жанейро. Мне было четыре года, а сестре — три, когда мы приехали. Мне было шесть лет, когда мы вернулись в родной Рио.

Я как будто пересекла границу Эдема: никогда не встречала такой грубой, еще не прирученной природы. Вокруг были не просто леса, а «леса лесов». Я не уверена, имела ли какое-то отношение та грандиозность к моему собственному масштабу. Возможно, она была связана с великолепием природы — как растительного, так и животного мира, включая гигантские деревья и висящие лианы, на которые мы с сестрой и даже наши родители смотрели с изумлением. Или, может быть, с попыткой контроля: новое строительство, город, который возводят с нуля, огромные опушки, много грязи и напуганные и отчаявшиеся животные, становящиеся легкой добычей или трагически гибнущие на недавно вымощенных шоссе. Само собой разумеется, что такие крупные добывающие инфраструктурные проекты исторически реализовывались во всем мире и, в частности, в Бразилии, в ущерб разнообразию жизни и коренным народам. Во время нашего пребывания в Каражасе я впервые съездила в Бразилиа, которую никогда не забуду как архитектор и ученый, посвятившая себя творчеству бразильского модернизма, Оскару Нимейеру и его соратникам. Монументальная ось Лусио Коста, заставленная пуристскими дворцами Нимейера, контрастировала с моей собственной реальностью «Трансамазоники». И все же, несомненно, девелопменталистские проекты современности и модернизация взаимосвязаны.

Преподаватель и исследователь звука. Живет на Кипре

Что такое границы? Рукотворные ограждения, тщетно определяющие временное владение? Или оспариваемые нулевые линии, обеспечивающие формально нормализованные взаимоотношения внутри разных сущностей и между ними? Мне границы кажутся абсурдными инструментами — как в пространственном аспекте, так и в концептуальном. Они позволяют гегемонии удерживать, сохранять и усиливать собственную власть. Несколько раз мне приходилось пересекать границы, когда я проводил этнографические исследования в разделенном центре города Никосия на Кипре. Поскольку пределы северной и южной частей этой зоны определяются границами третьего (не)пространства, кажется, что это мы, люди, насильственно ограничиваем собственную текучесть и преходящее существование, принудительно время от времени ставя нашу повседневность на паузу. На севере большинство жителей — турки-киприоты, а на юге — греки-киприоты. Чтобы перейти границу, мне приходилось останавливаться на КПП. И каждый раз возникало парадоксальное гибридное ощущение того, что за тобой наблюдают, тебя обыскивают, объективируют и лишают имени. Предъявление документов, удостоверяющих личность, проверка, получение разрешения на проход — все это составляет роботизированный процесс, который идеально вписывается в существующий дегуманизированный контекст.

Однако звук игнорирует границы. Я слушал и записывал громкие звуки из одного пространства, свободно перемещающиеся в другое и наоборот. Я также наблюдал за людьми, которые переходили границу со мной. Рабочие, туристы, посетители: звук их шагов, разговоров, иногда смех или телефонный звонок составляют человеческое трансгрессивное резонирующее присутствие. Синкретичные микрозвуковые волны, которые формируют постоянные траектории, — посланники жизни и пограничного дискурса на ту сторону.

Звуковые сходства и различия на обеих сторонах, наряду с (не)пространством между ними, на мой взгляд, подтверждают, что границы служат силовым представительством власти. Считается, что они хранят историю и поддерживают ее течение, но мне они кажутся искусственными структурами, которые задают стратегии охранной политики и, что хуже всего, от которых зависят жизни непривилегированных людей.

Архитектор и фотограф, докторант Института истории и теории архиmектуры (ETH Zurich). Живет и работает в Цюрихе и Сан-Паулу

Большая часть моего опыта пересечения границ пришлась на зону свободной торговли между Европейским союзом и Швейцарией. В то время как товары, валюта, граждане Европы и дикие звери передвигаются туда-сюда каждый день, люди из так называемого третьего мира, такие как я, опознаются, останавливаются, сканируются и опрашиваются по обе стороны границы. Хотя в большинстве случаев для тех, у кого есть виза, это лишь незначительные хлопоты, такой порядок еще и служит протокольным напоминанием о том, что «чужак» никогда не сможет полностью интегрироваться в западное общество.

Как архитектору и фотографу, мне нравится рассуждение Ариэллы Азулей о том, что фотоаппарат переопределяет границы принадлежности и формирует новое гражданство, размывающее рубежи: «Фотография... проложила путь для универсального гражданства, сопротивляясь политическому устройству национального государства: значение имеет не государство, а народ, виртуальный народ, возможно, с гражданским договором-фотографией в качестве организационной основы. Гражданство в этом народе фотографии требует, чтобы его не сдерживали границы, и играет жизненно важную политическую роль в обеспечении доступности других культур во всех их привилегиях или нищете, доказывая, что все культуры достойны документирования и публичной демонстрации». Поэтому я вижу себя не гражданином какой-либо конкретной страны, а гражданином образов, коллективного мира, открытого для всех.

Художница и исследовательница, живет в Стамбуле

17.12.2020. Территория выходит на поверхность

Поздняя осень, за последние две недели набравшая обороты. Предельная сухость утопила все в коричневых и желтых тонах, листья отделились от деревьев и на долгое время прикрепились к горизонтальной плоскости земли. Со временем они снова присоединятся к вертикальному потоку: пройдя через земные недра, попадут в туннели, спрятанные под корой деревьев. Запутанная сеть различий, неспешная игра в угадывание внутреннего и внешнего. Возможно, следующей весной то, что внизу, будет наверху — смогу ли я уловить разницу? Но пока листья представляют собой объединенную поверхность в масштабе, навязанном моим зрением. Из опыта предыдущих походов в лес я знаю, что передо мной ручей с застрявшей в нем пятилитровой пластиковой бутылкой и что я сижу рядом с упавшим деревом, но контуры моего окружения, концы и начала исчезают под покровом желтых, коричневых и зеленых пятен. Эта стабильная невидимость, скрывающая насекомых, грязь и все остальное, что угрожает границам моего обтекаемого тела, дарит мне чувство комфорта. Шорох, сигнал о прибытии нарушителей, обеспечен сухостью листьев. Я отдыхаю, зная, что моя временная территория в целости и сохранности. Как легко, думаю я, нарисовать поверхность, которую я вижу, и как трудно и тревожно представить все, что скрадено под ней.

Куратор, живет в Париже

Умирающий находится в положении человека, вышедшего из дома и забывшего ключ, он не может вернуться в дом, ведь дверь открывается только изнутри.

Владимир Янкелевич

Это случилось со мной во время поездки из Парижа в Санкт-Петербург к семье. На обратном пути я заехал в Хельсинки к подруге, финской художнице Нине Росс. Когда самолет приземлился, я стоял — впервые в жизни — в самом начале очереди к стойке регистрации. Отдал свой азербайджанский паспорт самому голубоглазому и светловолосому человеку, которого когда-либо видел… и начался часовой разговор. Вопрос, сириец я или нет, повторялся как минимум 50 раз. И снова: «Вы сириец?» — между двумя или тремя вопросами о том, зачем я приехал в Европу. Через полчаса к нам подошел другой сотрудник и начал снова и снова выпытывать то же самое. Пока мы его ждали, у меня было время поговорить с дружелюбными пассажирами из очереди позади меня. Затем пограничник закричал, что я солгал, потому что «путешествовал не один». Он кричал, обезумев от собственной роли и повторяющихся вопросов... Когда третий сотрудник спросил меня, сириец ли я, я решил перестать отвечать на вопросы и перейти с английского на французский, назвал их расистами и тоже потерял контроль. Я чувствовал себя заблокированным безо всякой причины на европейской границе — без разрешения вернуться.

Художница, работающая со скульптурой, видео и текстом. Живет и работает в Лос-Анджелесе и Беларуси

Летом 2016 года я гостила у друга в Берлине. В последний день моего путешествия мы пошли на барахолку, где я купила открытку 1942 года и несколько марок ГДР с изображением Энгельса. Мы гуляли до поздней ночи, а на следующее утро я проспала будильник и пропустила рейс в Лондон. Когда искала новые билеты, обнаружила, что можно поехать на автобусе, и я подумала, что это довольно мило — автобус до самого острова. Было похоже на какую-то шутку или маркетинговый ход, то есть: хотите поехать в ________ (далекое место?) Просто сядьте в автобус!

Итак, я села в этот автобус, и он начал путь через Европу. А так как пограничных проверок не было, о том, в какой стране я находилась, я узнавала по значку мобильного оператора в правом верхнем углу телефона и по приветственным текстовым сообщениям с информацией о стоимости услуг связи. Примерно через 20 часов автобус заехал на паром, чтобы пересечь Ла-Манш. Помню гостиную в стиле 1970-х годов в оранжевых тонах и то, как я стояла на улице в ночи и смотрела на воду, — но в целом это могли бы быть воспоминания о другом пароме в другом году. Только оператор мобильной связи может предоставить точную информацию о времени и местоположении, но не передаст оттенок или стиль обивки салона (кажется, так? надеюсь).

Докторант, живет в Сингапуре

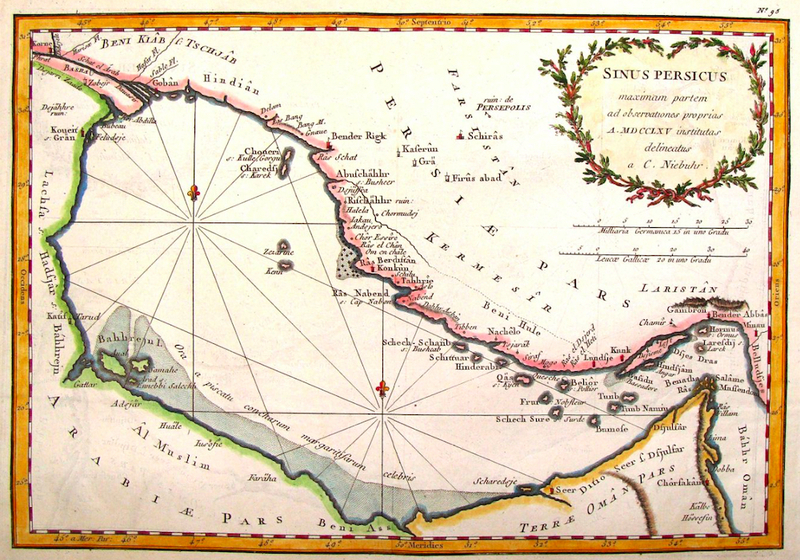

Парадоксально, но идея национальной принадлежности часто рождается из опыта постороннего, или Другого. Я вырос как «деси халиджидеси халиджиЛюди родом из Южной Азии, нашедшие дом в странах Залива.» в султанате Оман — родители работали там педагогами. Мое понимание границ сформировалось в раннем детстве на пунктах паспортного контроля, где часто спрашивали, почему я путешествую один в таком раннем возрасте. Это была середина 1990-х годов, и поездка в Персидский залив не воспринималась как освободительное путешествие на запад из Индии. На пограничном посту я увидел, что паспорт цвета индиго не внушает уважения. Хотя это решительно изменилось в эпоху Моди — с налаживанием тесных отношений с шейхами, эмирами и султанами Персидского залива. Подобный опыт или формирует неоднозначное понимание границ, поскольку заставляет остро почувствовать себя чужаком и утвердиться в своей национальной идентичности, или вынуждает бежать за новым паспортом, способным открыть больше перспектив. Что касается меня, я сильнее всего ощущал себя темнокожим, когда сталкивался с расистскими или дискриминационными насмешками, и это отчуждение подкрепляло верность моему паспорту даже несмотря на то, что большую часть жизни я провел за границей — в Персидском заливе и Юго-Восточной Азии.

Граница — om(an)ipresent, она подспудно определяет мои действия и занятия в повседневной жизни таким образом, чтобы их можно было охарактеризовать как незначительные, если исходить из концепции «оружия слабых» (ссылаясь на основополагающую работу Джеймса Скотта).

Историк и докторант. Живет в Лондоне

Я родилась вскоре после падения Берлинской стены, и в моем детстве произошли некоторые из самых мощных политических событий конца XX века. Два из них особенно отразились на жизни нашей югославско-грузинской семьи — почти одновременный распад СССР и Югославии. В 1998 году моих сербских бабушку и дедушку эвакуировали из Косово, в то же время этнические грузины бежали из раздираемой войной Абхазии. Я пришла к пониманию границ как хрупких и изменчивых сущностей, которые можно переформулировать или переосмыслить, к лучшему или худшему — в зависимости от исторического момента. Для меня границы не являются физическими и символическими рубежами, которые защищают граждан и определяют, где начинается суверенность одного государства и заканчивается другого.

Либералы Западной Европы, где я сейчас живу, превозносят принципы свободного передвижения, которые стали возможными благодаря открытым границам стран Европейского союза. Эти привилегии «мягких границ», доступные только членам клуба избранных, остаются недостижимой мечтой для сотен тысяч беженцев, которые отправляются в опасный путь к новой жизни в Европе. Таким образом, эту «открытость» адекватно определять степенью «жесткости» внешних границ ЕС с такими странами, как Россия или Турция. В отчете, который я недавно прочитала, говорится, что после падения Берлинской стены в 1989 году европейские страны построили или начали строить 1200 километров антимигрантских заграждений (для сравнения: расстояние между Парижем и Веной — 1236 километров). В то время как о стене Трампа говорят по всему миру, мы практически ничего не знаем о европейских проектах ограждений от беженцев 2015 года, первый из которых представлял собой забор из колючей проволоки, возведенный Венгрией на границе с Сербией. Горькая ирония состоит в том, что в 1988 году Венгрия стала первой страной Восточного блока, где разобрали укрепления на границе с западным государством (Австрией). Многие историки считают, что это событие запустило цепную реакцию, которая привела к окончанию холодной войны.

Антрополог, студент Тартуского университета. Живет в Хельсинки

Раньше я часто ездил в гости к дедушке под Зеленогорск. Чтобы добраться до его дома, нужно было долго ехать на электричке с Финляндского вокзала, затем пересаживаться на автобус, выходить на 21-м километре у бывшего военного поселка с дырявыми стенами, а оттуда идти еще минут 40 по лесу до небольшого хутора, куда дед перебрался жить в 1990-е годы. Лес по дороге на дачу был полон заброшенных укреплений: когда-то здесь был финский, а затем советский военный полигон. В детстве земля, усыпанная пустыми гильзами, лесные бункеры, траншеи и ангары казались мне остатками старой финской границы. Приграничье, которое на самом деле раньше было ближе к Петербургу, едва ли воспринималось как конкретная территория. Обломанные здания, военный мусор, линии колючей проволоки казались частью огромного ландшафта полузаброшенных развалин, вызывавших страх, тревогу. — и надежду на случайную находку, которая обогатит меня и избавит от необходимости любых усилий в последующей жизни.

Сейчас, когда я тихо живу в Хельсинки и возвращение домой в Россию кажется не самым простым делом, мне очень не хватает этого старого «пограничного» мусора и беспорядка, дающего возможность переосмыслить истории, связанные с воздействием различных границ на человеческие возможности.

Перевод с английского Екатерины Захаркив