Фото Сахира Угура Ерена

Архитектор и исследователь Зиад Джамаледдин изучает взаимосвязи публичных пространств с религиозным зодчеством и современным урбанизмом в Западной Азии, Северной Африке и Соединенных Штатах. Наби Агзамов поговорил с ним об определениях дома и публичного пространства в исламской традиции, которая динамично развивалась на протяжении истории вопреки распространенным представлениям о ее замкнутости.

Я живу с семьей в Бруклине, в Нью-Йорке. Но несколько раз в год бываю в Бейруте, где провожу время — иногда длительное — с родителями и друзьями. Дом там тесно связан с большой семьей и широкой сетью социальных контактов, а возможностей для уединения гораздо меньше, чем на Западе. Здесь же все по-другому: понятие дома определяется нуклеарной семьей. Если человеку приходится много путешествовать по работе или в исследовательских целях, он начинает привязываться к тем местам, которые посещает. А к иному пониманию дома приводит не только изучение жизни через архитектуру, но и знакомство с новыми людьми.

Поэтому я бы не сказал, что у меня есть какое-то четкое понимание дома или ощущение принадлежности к конкретному месту. В разных странах и с разными людьми все по-разному. В Бейруте я чувствую себя чужаком, например, — человеком, который приехал издалека. Но то же самое я внезапно испытываю, когда возвращаюсь в Штаты, — словно я здесь впервые. Иногда вдруг начинаю скучать по местам, которые только что покинул, и наоборот. Мне кажется, это любопытное и продуктивное противоречие: когда человек не может нигде по-настоящему обосноваться, или выстроить непринужденные отношения с окружением, или принять его как должное.

Немного дополню свой ответ на предыдущий вопрос. Между Западной Азией и Штатами, безусловно, есть исторические и социокультурные различия. И наиболее ярко они проявились в типологии жилья и морфологии так называемого арабского, или исламского, города, который существовал в период, предшествовавший эпохе модерна. Концепция средневекового города была тесно связана с понятиями семьи, родства и общины, каждое из которых предполагало определенные ограничения. Как писала Джанет Абу-Луход (американский социолог, занимавшаяся урбанистической социологией и мир-системным анализом. — Прим. пер.), города возникали вокруг жилых кварталов (хара), пронизанных смешанными пространствами разной степени публичности и приватности. Такая организация радикально отличалась от устройства западного города эпохи модерна, где существовало четкое пространственное и юридическое разграничение между частной собственностью и общественными владениями. В результате подобного деления в США, например, и появилась концепция дома-особняка, рассчитанного только на одну семью.

Начиная с колониального периода — особенно с появлением национальных государств, а вместе с ними и модернизирующихся городов — во многих крупных поселениях Западной Азии и Северной Африки эти различия начали постепенно менять форму или вообще стираться. Примером может служить исчезновение средневекового центра Кувейта, последовавшее за бумом нефтяной экономики середины XX века. Облик города изменился из-за активного строительства автомобильной инфраструктуры и распространения в пригородах особняков, которые вдруг стали считаться неотъемлемым атрибутом современного образа жизни.

Застройка, характерная для глобального «неолиберализма», дробит города Западной Азии и приватизирует их публичные пространства, причем это относится как к новым, еще только возникающим городам Залива, так и к восстановленным, пострадавшим от военных конфликтов поселениям Ливана и Ирака. А прибрежная часть Бейрута вообще превратилась в поле боя: ее наперегонки скупают под люксовое жилье и гостиничные объекты. Такие агрессивные формы застройки угрожают экологической устойчивости побережья и лишают жителей доступа к нему. То же самое происходит и на Западе. Достаточно посмотреть на застройку набережной Белграда или, если брать совсем недавний пример, на то, как элитные жилые небоскребы района Хадсон-Ярдс (активно строящийся район на западе Манхэттена, Нью-Йорк. — Прим. пер.) изолируются в новых формах приватизированного публичного пространства.

Закончу на том, что такая застройка, движимая интересами международного капитала, никогда не удовлетворяла реальные потребности города — например, потребность его населения в жилье. Из-за этого город начинает расти сам по себе — примером служит Каир, где почти 80 % жилищных площадей оказываются частью теневой инфраструктуры. Такой рост очень важен и в некоторой степени воссоздает органические общественные образования с их сложными связями публичного и приватного. На Западе похожая тенденция постепенно набирает обороты на периферии, особенно в маргинализированных сообществах, где государство — предполагаемый опекун своих граждан — оказывается не в состоянии обеспечить столь необходимую меньшинствам социальную поддержку. Вспомните недавние протесты в пригородах Парижа или проблему с питьевой водой в Мичигане. Здесь можно увидеть, как схожие формы солидарности и местного самоуправления, поддерживаемые гражданским обществом или даже религиозными институтами, заполняют пустоту, оставленную государством.

Можно ли сказать, что в арабском городе дом и квартал представляют для общества какую-то дополнительную ценность? Что это не просто место жительства?

, проводили типологические эксперименты с жильем, черпая вдохновение в «местных формах поселения». Представители этого так называемого второго поколения модернистов очень интересовались современной архитектурой и жилищным строительством, подходя к нему не как к навязываемому универсальному шаблону, а как к процессу, требующему антропологического и социального исследования потребностей местных жителей.

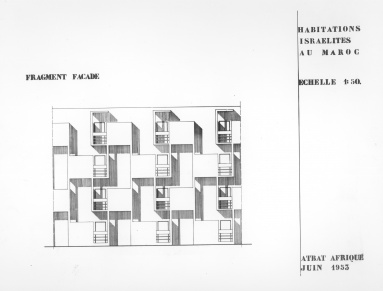

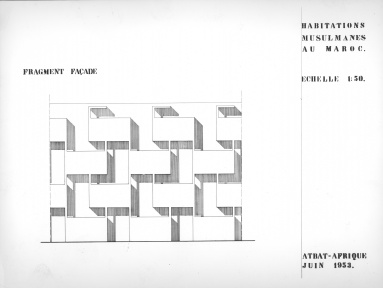

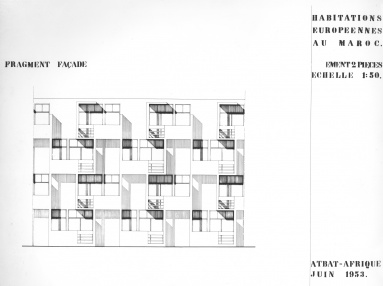

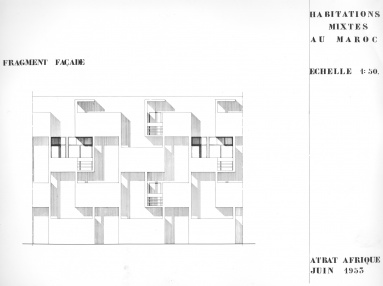

Как и в вашем примере, проекты иногда оказывались успешными, но все равно не работали на многих уровнях. Подход часто был типологическим, а переосмысление средневекового исламского города — поверхностным: архитекторы просто брали дома с двориками и громоздили их друг на друга, стараясь уместить в одно здание. Участники ATBAT-Afrique, например, экспериментировали с типологической формулой, стремясь учесть интересы и особенности общественных и религиозных групп, которые традиционно проживали в разных городских кварталах. В одном из проектов мусульманам предоставили жилье с глухим балконом: архитекторы посчитали, что для них приватность важнее, чем для соседей-иудеев, получивших, в свою очередь, частично открытую террасуоткрытую террасуУзнать подробности о процессе проектирования этих домов можно в эссе Серхата Каракаяли из сборника Colonial Modern, Aesthetics of the Past Rebellions for the Future.. Как видите, на процесс повлияло множество ошибочных посылок и культурных стереотипов. Значительная доля проектировочных решений основывалась на предположении, что социальная динамика как бы застыла во времени, тогда как на деле культурные практики непрерывно развивались, а у сообществ, для которых строилось жилье, было больше общих черт, чем различий.

Чертежы фасадов зданий, предназначенных для иудейской, мусульманской, христианской общин и смешанного заселения соответственно.

Model House – Mapping Transcultural Modernisms

Еще одна проблема, которой вы тоже касаетесь, связана с физическим перемещением людей. Когда в этих модернистских структурах, обычно располагающихся в пригородах, образовывались новые сообщества, социально-религиозная инфраструктура старого города полностью уничтожалась.

Причины этого можно также обнаружить в колониальных режимах и особенностях независимых национальных государств, появившихся после них. Исторические центры городов рассматривались ими как нечто нездоровое и негигиеничное из-за отсутствия, например, удобств вроде электричества и канализации. Во французских колониях в Северной Африке проблема решалась не разрушением средневекового центра, но его «сохранением» — инкапсуляцией внутри нового города с его современной инфраструктурой и сеткой кварталов. На окраинах можно было найти все необходимое: публичные учреждения вроде школ и больниц, а еще — большие проспекты с коммерческой недвижимостью, магазинами, посольствами, театрами и так далее.

Слева: Фотография 1950–1953 годов

Memoire des Architectes modernes Marocains

Справа: Фотография 2015 года

slobodne veze wordpress

Новый город конкурировал со средневековым и подрывал его на всех уровнях, во многом лишая жизнеспособности. Постколониальное государство пошло ва-банк, продолжив использовать колониальные методы, — средневековый город по-прежнему рассматривался как нечто отсталое, а те общественные, экологические и экономические выгоды, которые он мог принести, попросту игнорировались. Всюду следовали европейским образцам: в результате массового строительства жилья и появились такие районы, как Наср-Сити в окрестностях Каира.

В модерновом государстве у средневекового города не было шансов. Каир, Бейрут и Стамбул оказались вдоль и поперек исчерчены «османскими» бульварами. Их создавали исключительно с благими намерениями, эти проекты рассматривались как часть процесса модернизации, однако автомобиле-ориентированный подход к планированию зачистил среду городов. Мечети, храмы и другие сооружения теперь выглядят как одинокие памятники — обособленные от общин, которым они когда-то служили… Например, прямо сейчас идет застройка «Города мертвых» в Каире. Захоронения XX века закатывают в асфальт (исторические якобы обещают сохранить) ради строительства новой автомагистрали с довольно ироничным названием Paradise Axis Highway.

Фото Юссуфа Осама

И что вы думаете о будущем мечети как типологии? Станет ли она снова публичным пространством, открытым разным архитектурным решениям? Или ее значение как символа власти будет и дальше укрепляться?

Во-первых, к вопросу о самой первой мечети. Несмотря на то что этому, конечно, нет никаких материальных свидетельств, современные историки действительно пришли к выводу, что она находилась в доме пророка Мухаммеда. Это была скромная постройка со внутренним двориком, без купола и минаретов — вообще без каких-либо элементов, по которым мы сегодня можем определить мечеть. Во дворе, где собиралась и молилась небольшая мусульманская община, росли пальмы, отбрасывающие тень, а окружающая двор стена, если верить описаниям, была довольно низкая. То есть пространство, в общем-то, было даже не совсем приватным.

Известно, что первые сто лет никакой архитектуры мечети, как мы знаем ее сегодня, не существовало. Молитвенные пространства организовывали, ориентируя на Мекку, причем направление менялось на протяжении жизни Пророка: сначала мечети должны были ориентироваться на Иерусалим. Это можно понимать как признак некоторой гибкости религиозной мысли и ее развития в том, что касается мест поклонения. В раннем исламе к строительству мечетей жестких требований не предъявляли: в то время они возводились на местах уже существующих храмов и церквей, причем часто с вторичным использованием и переработкой тех материалов, что были под рукой. В качестве примера можно привести мечеть Омейядов в Дамаске, которая была построена на руинах римского храма и других церквей, располагавшихся там ранее. В какой-то момент это здание даже функционировало как мечеть и церковь одновременно... Мечеть, как и исламский богословский текст, возникала из религиозного ландшафта и географии Западной Азии и Северной Африки постепенно.

Gallica Digital Library

Но вскоре архитектура мечети радикально изменилась. С появлением могущественных династий она стала восприниматься больше как типология и начала приобретать специфические черты, по которым сегодня и узнается: гипостильные залы, айваны, купола, минареты и так далее. Как вы верно отметили, мечеть стала символом калифа. Исламская империя разрасталась на восток и запад, вступая в контакт с другими культурами, и религиозная архитектура впитывала, ассимилировала и трансформировала новые практики и традиции строительства. В качестве примера можно вспомнить влияние византийских и армянских церквей на исламскую погребальную архитектуру династии Салтукидов в XII веке.

Но в истории исламской архитектуры мечети продолжают определять и классифицировать с минимальным учетом этих диалогических особенностей — акцент делается на обусловленности исключительно типологическими и династическими сдвигами. Стоит отметить, что такая история исламской архитектуры была сформирована в первую очередь путешественниками-ориенталистами под впечатлением от их столкновения с Востоком, а позже — западными археологами, архитекторами и учеными, которые измеряли, описывали и каталогизировали мечети. Благодаря собранным данным дисциплина и стала такой, какой мы ее знаем сегодня. Однако их система классификации, призванная описать мечеть как здание, не зависящее от времени — то есть типичное для какого-то определенного периода и сохраняющее аутентичную, неизменную форму, — начинает подвергаться сомнению, особенно в последние десятилетия, на фоне критики ориентализма.

Именно с этим и связан мой личный интерес к архитектуре мечети. Мне интересно изучать ее не в рамках жесткой типологии, а с точки зрения формы, которая постоянно развивалась и видоизменялась. Я хочу уйти от восприятия мечети как памятника и рассматривать ее как динамическую форму, которая неоднократно создавалась, пересоздавалась и присваивалась. И которая использовалась не только как сакральное пространство для богослужения, но и как пространство, где реализовывались программы социальной поддержки общины. Если мы примем такую гибридную историю мечети, то дадим ей возможность развиваться дальше. А современные социальные и экологические проблемы, с решением которых традиционно и был связан подобный тип зданий, могут вновь стать важным аспектом его концептуализацииконцептуализацииЗиад Джамаледдин рассказывал о своем видении ситуации с возвращением Святой Софии статуса мечети в недавнем интервью «Hagia Sophia Past and Future»..

Фото Иван Баана

Наша работа в области архитектуры мечети сначала велась в академическом контексте. В 2011 году мы с моим партнером Макрамом эль-Кади предложили курс, посвященный программным и архитектурным возможностям современной мечети, ведь этим типом зданий практически не занимаются в архитектурных школах США. Мы смогли провести его в том же году в Йельском университете, причем нам повезло с организацией поездки по Сирии и Ливану — там студенты смогли посетить и изучить важные традиционные и модернистские строения этого типа. В 2016 году мы провели такой же курс в Колумбийском университете, на этот раз сфокусировавшись на истории Османской мечети в Стамбуле.

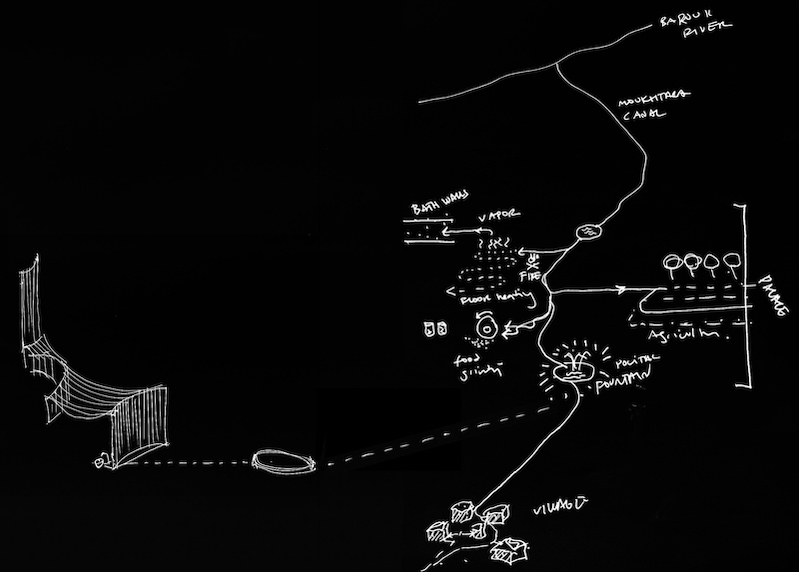

После курса в Йеле мы получили предложение спроектировать мечеть в сельской местности Аль-Мухтара в ливанском горном районе Шуф, где на протяжении столетий мирно уживаются представители разных конфессий… Нам было очень важно избежать современной риторики межрелигиозного конфликта, постоянно присутствующей в новостной повестке. Благодаря проекту мы смогли продвинуться в наших исследованиях и подробно изучить историю мечети в конкретных географических обстоятельствах, хотя и в контексте растущего регионального экстремизма, диктующего жесткое и однозначное понимание истории ислама.

Итак, мы задались вопросом: как можно построить мечеть в религиозно неоднородном месте? Может ли проект предложить что-то представителям других конфессий, например проживающей поблизости общине друзов? И если да, то в какой форме? Проект мечети стал ответом на эти и другие вопросы, которые нас давно занимали.

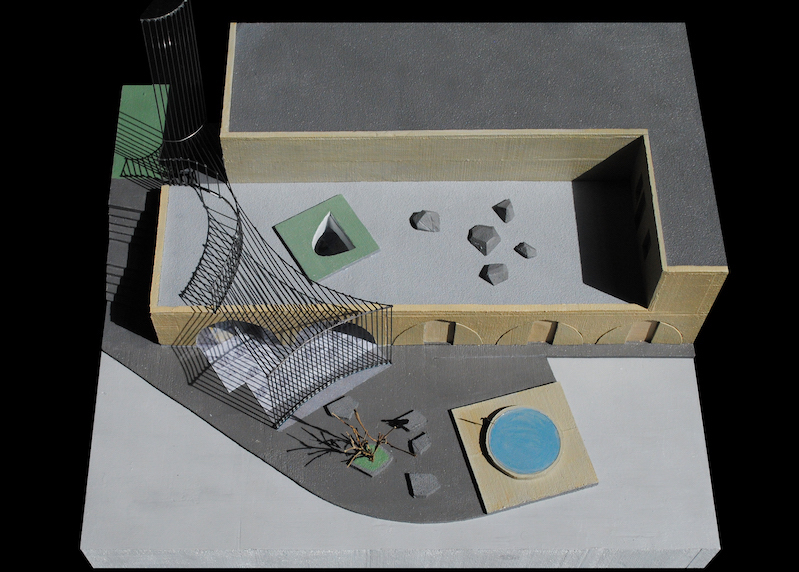

С технической точки зрения проект, дополняющий существующую каменную постройку XVIII века, должен был вписываться в конкретный географический ландшафт. Ориентация пространства была скорректирована с помощью экзоскелета, вогнутая и выпуклая геометрия которого образовала множество пространств — частично наружных, частично внутренних — вокруг и поверх молитвенной зоны. Территория бывшей парковки, примыкающая к зданию, и его крыша были превращены в единое публичное пространство с помощью большой лестницы. Мы восстановили располагавшийся неподалеку фонтан XVIII века и провели воду к зоне омовения — это стало своеобразным жестом, обращенным ко всем религиозным общинам. Как местные жители, так и любой путешественник, оказавшийся в горах, теперь могли воспользоваться этим источником свежей питьевой воды, поступающей из близлежащей реки. В стране, где нормирование воды общепринято, такое изящное решение показало преимущества использования естественной среды и независимости от всепроникающей современной инфраструктуры. Наконец, наружная конструкция из тонкого металла была усилена двумя надписями: «Бог» и «человек». Они вписываются в ансамбль, используясь одновременно в качестве структурных и декоративных элементов, а сами слова напоминают о гуманистической традиции исламской мысли.

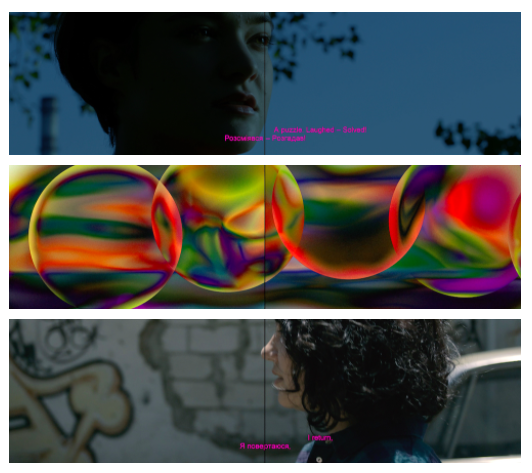

Наше архитектурное исследование к данному моменту вышло уже далеко за пределы практики и получило серьезное научное продолжение в Высшей школе архитектуры, планирования и сохранения наследия при Колумбийском университете (GSAPP), где были организованы практические занятия по проектированию, а также теоретические и исторические семинары. Работа также нашла отражение в инсталляциях и проектах для разных выставок, в частности для Архитектурной триеннале в Осло (2016), где мы впервые представили The City of Islams, для стамбульского пространства Studio X (2017), для Миланской архитектурной триеннале (2019) и совсем недавно — для Архитектурной триеннале в Шардже (2019). Параллельно L.E.FT предложили разработать пространство для религиозных, созерцательных и духовных практик в Вассар-колледже здесь, в США. При проектировании мы использовали знания, полученные в ходе исследований, и постарались сделать так, чтобы пространства здания и прилегающего ландшафта могли одновременно использоваться несколькими группами студентов, исповедующих разные религии и занимающихся разными духовными практиками. Таким образом, мы следуем уже описанным курсом и продолжаем изучать связи религиозного чувства и архитектуры через проектирование.

То, чем мы занимаемся на пересечении теории и практики, как мне кажется, может стать важным примером для современных архитекторов.

Сверху справа: Выставка Praygrounds. Studio-X Istanbul, 2017 год

Снизу слева: Архитектурная триеннале в Осло, 2016 год

Слева справа: Архитектурная триеннале в Шардже, 2019 год

Каждое слово в выражении «возрождение традиционного языка» представляет собой проблему.

«Возрождение» предполагает, что описываемое вами мертво и его необходимо вернуть к жизни. Это подразумевает, что пространственные и архитектурные практики, которые вы исследуете, ушли в прошлое, что они оторваны от современных методов, а возрождая их, мы каким-то образом исправляем ошибку. Заявление о необходимости что-то возродить означает, что когда-то это нечто существовало в чистом, подлинном виде. Ранее, когда речь шла о гибридной эволюции мечети, мы уже обсуждали, что к идее «подлинного истока» нужно относиться критически.

Определение «традиционный» выступает в оппозиции к чему-то, что понимается как современное. Эта дихотомия ложная, она построена на специфическом понимании современности как производного европейской модерности. Такое противопоставление исключает современность исламской архитектуры, игнорирует любые признаки ее развития в эпоху модерна и позволяет дальше классифицировать ее как традиционную. Этому соответствует и искусственная хронология, противопоставляющая средневековый «золотой век» исламской цивилизации ее «упадку» в XVIII веке. Именно поэтому исследований мечетей XIX или XX века в исламской архитектуре так мало. То же самое относится и к так называемому исламскому городу, который мы в общих чертах уже описали. Его особенности проявляются в запутанной органической морфологии, но несмотря на то, что эти города возводились в Средневековье, они процветали и продолжали развиваться и в XIX веке. Сторонние наблюдатели с Запада, однако, никогда не считали местные поселения чем-то ценным — в первую очередь из-за того, что им не хватало «рациональности». Это мешало осознанию городов собственной современности — например, в том, что касается экологических преимуществ, — и оставляло место для интервенций в целях «модернизации».

И наконец, «язык» — это тоже проблема. Архитектурный язык поднимает вопрос о семиотике: значении конкретных архитектурных элементов или их роли в качестве означающих. Например, когда речь заходит о мечети, купол и минарет стали ее главными означающими. Сложнейшая архитектурная история мечети свелась всего к двум пластическим элементам.

«Возрождение» предполагает гибель, «традиционное» исключает современное, а «язык» рассматривает форму вне ее социального и исторического значения.

И что с этим делать? Мне кажется, нужно признать, что эти пространственные и архитектурные типологии развиваются во времени. Очевидно, что под влиянием Запада и Востока они изменились и продолжают изобретать себя заново. Поэтому если мы когда-нибудь захотим «учиться у них», то первое, что нам нужно сделать, — обратить внимание на это развитие, попытаться зафиксировать и понять его. И, что еще более важно, мы должны поставить перед собой задачу переписать историю исламской архитектуры и настоять на признании ее частью истории мировой.

И как практикующий архитектор я бы очень хотел избавиться от зацикленного на самом себе разговора о «языке». Вместо этого мы должны стремиться создавать архитектуру, которая решала бы социальные, экономические и экологические проблемы нашего времени, решала бы вопросы труда, эффективного использования материалов и природных ресурсов и помогала формировать сообщества, где поощрялось бы чувство ответственности как за окружающую нас среду, так и друг за друга...

Перевод с английского Ольги Бубич