Амстердамские художники Metahaven задействуют самые разные инструменты, концепты и тропы, чтобы раскрыть поэтический потенциал транформаций, которые переживает человечество. В своем первом выпуске «Дом» мы проводили эксклюзивный онлайн-показ их двухканальной видеоработы «Родной город» (Hometown). Исследовательница и редактор EastEast Леся Прокопенко поговорила с основателями коллектива Винкой Крук и Даниелем ван дер Вельденом об их работе и о мире, в котором она обитает.

«Перед тем, как продолжить, давайте часы сверим», — предлагает героиня фильма «Родной город». Но «собранный из одного и двух» полдень на станционных часах — это, оказывается, три. Более того, позже мы узнаем, что «часы на станции остановились: время всегда одно и то же». Наша единственная возможность синхронизироваться — это настроиться на подобную снам логику неизмеримого времени и постоянно меняющегося пространства.

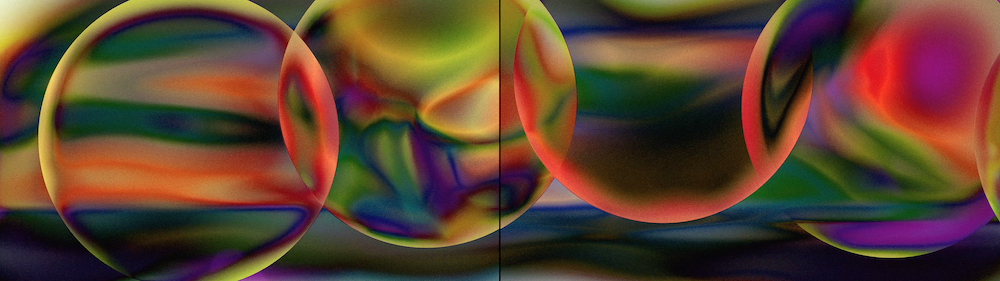

«Родной город» снимался в 2017 году в двух разных населенных пунктах, располагающихся в одном часовом поясе — их разделяет всего пять градусов долготы. Один из них на западе Азии, другой на востоке Европы. У героини-рассказчицы фильма два лица и два голоса, Леры и Гины. Они — как запутанные частицы. Это две разные девушки и в то же время — одна. Среда их обитания соткана из едва идентифицируемых городских пейзажей Киева и Бейрута, спаянных бензиновой радугой вязких анимированных вставок, тенями и бликами от солнца, скрывающегося в «безлунном небе». Гина назначает время и место: «Увидимся на рассвете, на распутье» — и приходит туда одна для встречи с собой, радостно танцующей.

Вымышленный «забытый город, навсегда запомненный» — единственное место, куда можно вернуться домой. Дом — это измерение, которое всегда требует переоткрытия, переизобретения. В любой момент нет ничего более конкретного и ничего более неуловимого. Пока вы спите, родной город продолжает возводить себя вокруг вас, и вы никогда не просыпаетесь в том же мире, что и вчера. Дом всегда принадлежит и будущему, и прошлому: «Я возвращаюсь туда, где никогда не жила».

Что же тогда в настоящем? Преднамеренная утечка мороженого, свежие пикселизированные лимоны (для съемки их грубо очистили, чтобы создать эффект плохо отрисованных цифровых изображений), случайно найденный на украинском рынке пластиковый пакет с надписью «WWW», имитирующей логотип BMW. Настоящее — хитрый фокус, мимолетная дифракция материи и данных. Принять его абсурдность — единственный способ достичь момента ясности. В снятом по счастливой случайности эпизоде Лера встречает бабочку-капустницу и показывает, что делать с этим новоявленным хрупким смыслом: его нужно нежно поймать в ладони и тут же отпустить.

Почему «ангелическая»? Благодаря умилительности и анархической невинности этих стихов. Мы писали, что «первая речь ребенка состоит не столько из слов, сколько из звуков. Результат, производимый этими звуками, измеряется на основании чего-то, что не связано с эффективностью передачи информации. Мы привыкли жить с рабочим договором о том, что в нашем мире вещи соответствуют своим именам, и радуемся, когда маленький человек аннулирует этот договор». «В мире ребенка язык всегда находится в процессе становления, и дети часто относятся к языку гораздо серьезнее, чем взрослые. Даже когда они начинают осознавать систему (общественных) правил и контекстов, используемых людьми для произведения ценностных высказываний, они могут ее игнорировать. Взрослые часто манипулируют своим сообщением, чтобы донести точку зрения, и таким образом тонко, но существенно нарушают хрупкий контракт, существовавший между языком и реальностью. Например:

Y (я, жду смены красного сигнала светофора с X, на велосипеде):

— Нужно ждать целую вечность!

X (6 лет):

— Нет же, всего пару минуток».

Ключевой операцией в некоторых протоабсурдистских перевертышах и их предшественниках, небылицах, является сопоставление несопоставимого, противоречащего. Это совмещение интуитивно ощущается как забавное и в определенном смысле истинное: более истинное, чем принудительное разделение на смысл и бессмыслицу. Поскольку эти стихи существуют не в вакууме, они могут читаться политически; они не позволяют некоей централизованной версии реальности казаться носителем полноценного смысла (или претендовать на это). В период, который, как и наше время, был зациклен на «реализме», они попадали под политическое подозрение. Чуковский обвинялся в неточном изображении жизни крокодилов; поэты ОБЭРИУ подвергались преследованию как за независимое творчество, так и за детские стихи.

Наша восприимчивость к этой поэзии не делает из нас экспертов. От любви до понимания долгий путь, и мы по нему следуем. Сейчас, например, мы пребываем в середине XVIII века, в попытках понять анонимное стихотворение того периода, демонстрирующее многие из черт, которые появятся в работах XX века.

Похоже, что появление абсурдистской поэзии в России хотя и не было процессом совсем изолированным, имело свои характерные истоки. Отчасти она, кажется, происходит из кочевой, сатирической, карнавальной народной традиции, которая составляет противоположность централизованной Российской империи и возрастающей роли церкви. Но в этой поэзии есть и мистические аспекты — не обязательно противоречащие карнавальным, — которые имеют отношение к апофатическим богословским положениям.

Эта традиция также смешивалась с различными течениями из Франции, Германии и Англии.

Во второй половине XX века народный абсурдизм становится предметом научных исследований, по крайней мере на Западе. Английский перевод сборника Чуковского «От двух до пяти» пользовался огромной популярностью. Фольклористы Иона и Питер Опи сформулировали понятие «tangletalk» («речь-путаница»), характеризующее язык перевертышей, — такая речь запутывает говорящего в невозможном высказывании. С политической точки зрения это до сих пор является интенсивным сетевым процессом. Действительно, Pussy Riot цитируют Введенского, но они также цитируют Николая Бердяева — и о том, и о другом можно говорить как о мистиках. Неуловимая возможность мистицизма, юродства почти никогда не воспроизводится в нарративе, стремящемся обозначить абсурдизм как прямое политическое искусство. Что-то вроде «бессмыслицы» ОБЭРИУ, за которую его участники подвергались преследованию, ставит перед политическим искусством трудную задачу самоопределения и даже вопрос о возможности целенаправленного существования такого искусства.

Время, которому принадлежит эта поэзия, еще не прошло.

В упомянутой тобой цитате из «Родного города» речь идет о том, что нам достается в наследство не только объект, но и время объекта. Подобно тому, как Анри Бергсон писал, что время «не является ничем иным, кроме как призраком пространства», Введенский писал о «мерцании», которое возникает, когда мы отбрасываем конвенциональные единицы измерения времени и внимательно смотрим вне их или между них: когда видим единицы измерения как имена расщепленной организации времени (и жизни).

Поэтическое кино может производить перекрестное опыление между словом и образом, и наоборот, оно не детерминистично, тогда как повествовательное кино направляет историю в том, а не ином направлении. Поэтическое кино потенциально может казаться цикличным, тогда как повествовательное кино — в котором ведущей силой является энтропия — зачастую представляется линейным. Hometown создавался на грани между поэтическим и повествовательным — в нем присутствуют элементы обеих форм. Но фильм не склоняется к одному или другому: в нем скорее присутствуют ниши для повествования — как куплет и припев.

«Родной город» не мог бы возникнуть без Мхамада А. Сафы, композитора, музыканта, архитектора, который на тот момент работал под псевдонимом LAIR. Заглавная тема, которую сочинил Мхамад, встраивается в эмоциональное пространство раннего детройтского техно Деррика Мэя и Карла Крейга — чарующее, мелодическое и лирическое. Для нас она дышит рассветом, началом, ранним утром после бессонной ночи. Этот мотив возникает в фильме дважды: первый раз примерно в начале, когда Гина ест мороженое, и второй раз — когда она пляшет на пустом перекрестке Hamra-Place des Martyrs в Бейруте, «на распутье». По нашей задумке, эта сцена изображает рейв для одного.

Большое отличие от «Родного города» заключается в том, что, отвечая за структуру и повествование «Евразии», в ней мы цитируем чью-то работу. Фильм цитирует Введенского и применяет его к ситуации, которая может иметь, а может и не иметь отношения к его работе. Но мы полагаем, что имеет. В частности, «Снег лежит» звучит в момент, когда мы находимся в Карабаше, медеплавильном городке недалеко от Челябинска, где стоят отвалы черного шлака и горы, на которых из-за серно-мышьяковой среды нет никакой растительности. Это опустошенное пространство, в котором все пасторальные и эпические функции природы и ландшафта мертвы, хорошо резонирует со стихотворением, в котором, как и в других работах Введенского и поэтов ОБЭРИУ, фразеология как бы разрушена и перевернута с ног на голову. Таким же образом в этом месте пассивной геотелесности рождается нечто новое.

Утверждая, что коммуникационные технологии меняют наше восприятие пространства, мы признаем парадоксы, столкновения и накладки, которые возникают между планетарностью и анклавом. Подобно тому, как никто никогда не видел целиком «Римскую империю», так никто не видел и «Евразию». Евразия — это субпланетарный концепт, который появился для противопоставления другим субпланетарным концептам или для сосуществования с ними. Он не сообщает нам ничего сверх того, что Европа и Азия не разделены водоемом.

При том, что никто никогда не видел Евразию, есть проявления Евразии, которые можно увидеть и описать. В процессе съемок мы ехали из Екатеринбурга к границе с Казахстаном, вначале через индустриализированные уральские города, а затем сквозь пустую степь.

Александр Введенский. «Снег лежит» (1930)

В степи с ландшафтом происходит нечто удивительное: «опустошение» содержания, а потому и того, что мы называем «смыслом». Оптически территория перестает быть набором «вещей» и прекращает предоставлять ориентиры и направления. В то же время степь — это не «ничто», она не соответствует ни идее чистого листа, ни пустыне. Она опустошает, приостанавливает смысл, предоставляя огромный вытянутый холст, позволяющий пересмотреть наше понимание реальности. То, что это пространственное явление проявляется в транзитной зоне между Европой и Азией (или же: в зоне, принадлежащей обеим частям света), может быть сложной формой экологического совпадения и в то же время может прочитываться как холст для планетарности. Кажется, художник Антон Видокль снимал свою трилогию о русском космизме в Казахстане. «Сталкера» Андрея Тарковского изначально планировали снимать в Таджикистане. В понятии «Зоны» — как оно представлено Стругацкими в их повести 1971 года «Пикник на обочине» — планетарность и анклав объединяются. «Зона» заключает в себе то, что невозможно объяснить с помощью окружающей «нормальности».

Несмотря на то, что некоторые из ключевых сцен «Евразии» представляют как раз этот растянутый холст и приостановку смысла, политический импульс Евразии далек от нейтрального.

Общепринятое пространство различия, каким является, например, евразийская степь, опирается на всегда незаконченную практику перевода, ненадежную и склонную к ошибкам. Художница Наталья Папаева создала, на наш взгляд, крайне впечатляющий перформанс «Ёхор», основанный на бурятской колыбельной. В нем художница отчаянно повторяет — снова и снова, вначале нараспев, потом криком — слова, которые помнит из колыбельной, не просто намекая на, а воплощая исчезновение бурятского языка. Здесь Папаева совершает нечто большее, нежели просто акт репрезентации бурятской культуры на мировой сцене. Она воплощает вектор непереводимости культуры, ее свободы от поиска слов. Это указывает нам на ограниченность предположения, что все мы просто заново воспринимаем пространство с помощью цифровых инструментов. Осуществление перевода, которое всегда определяется и любопытством, и строгостью, само зависит от живого оригинала.

Инструменты такого перевода, например Google, также являются инструментами нашей слепоты. К твоему вопросу: общий подъем крайне правых националистических движений, как и в случае с политическим понятием евразийства, можно назвать чуть ли не функцией, или даже патологией, программного обеспечения. В исключительно материалистическом смысле для ранее весьма смутной политической программы еще никогда не было так просто получить доступную масштабируемость, в то время как привычный системный противник этой программы — многомерный либерализм — никогда еще не был более уязвимым.

Если «игры — это машины, которые заполняют память», можем ли мы представить себе серию экспериментов по перепрофилированию или даже преднамеренному неправильному использованию аппарата соприсутствия в «кинематографических» целях в качестве очередного способа заполнения его памяти и, возможно, перенастройки наших собственных ментальных аппаратов для прекращения слежки за самими собой?

Элементом совпадения было то, что многие из проектов, снятых в рамках курса «Zoom кино», получились похожими по форме на «Родной город»: два параллельных канала видео формата 16x9.

Я вернулся туда,

где я не был никогда.

Не поменялось ничто из того, чего не было.

На столе (на вощеной ткани

в клеточку) в мезонине

Я обнаружил стакан,

не наполнявшийся никогда. Все

осталось таким же, каким и не было.

Sono tornato là

dove non ero mai stato.

Nulla, da come non fu, è mutato.

Sul tavolo (sull’incerato

a quadretti) ammezzato

ho ritrovato il bicchiere

mai riempito. Tutto

è ancora rimasto quale

mai l’avevo lasciato.

Деталь, которая не находит полного выражения в замечательном английском переводе, — это incerato a quadretti: клетчатая скатерть из вощеного, возможно, похожего на пластик материала, клеенка. Не роскошная ткань, а более дешевый симулякр из ПВХ, на котором однотонная клетка не выткана, а напечатана.

Продуктовый магазин по соседству с нами доставлял во время карантина свежие овощи и другие лакомства прямо к нашему порогу каждые два дня. Мы высылали им список продуктов по WhatsApp. Рамис отвечал обычно через несколько секунд после получения сообщения: «Топчик!» Собрав продукты в магазине матери, Рамис высылал кассовый чек и так называемый «Tikkie», напоминание об оплате.

Пару минут спустя Рамис уже приносил нам покупки.

Во время карантина многие города опустели и превратились в подобия Пхеньяна или Восточного Берлина версии до 1989 года. Города-образцы, лишенные признаков общественной жизни, а потому выглядящие как давние представления о будущем — как прошлое будущего. В этом смысле карантин, который спровоцировал появление такого большого количества сетей поддержки посредством аффекта, посредством электронной почты, переполненных приложений и интерфейсов, в то же время произвел чистое небо без самолетов и пространственные пустоты, напоминающие модернистский план или видеоклип. Мы все еще потрясены этой относительно короткой, но определяющей фазой затишья.

Кажется поразительным, насколько разную эти два фрагмента несут эмоцию. В эпизоде из «Электры» это что-то вроде «Счастливый факт твоего существования!» («The lucky fact of your existence!» — это цитата из Шакиры, чтобы быть уж совсем точными.) Фортепиано Кары-Лиз говорит: «Я здесь!» — и мы соглашаемся. Но в нем также отражается внутренний голос: «Я в ответе». «Меня вытесняет факт твоего существования».

Информация о работе:

Metahaven, «Родной город» (Hometown), 2018

31 минута

Язык: арабский, русский

Язык субтитров: английский, украинский

Работа создана при поддержке Sharjah Biennial 2017, Шарджа, ОАЭ.

Особая благодарность Ливанской художественной ассоциации Ashkal Alwan в Бейруте; платформе культурных инициатив «Изоляция» в Киеве; Het Nieuwe Instituut в Роттердаме

В ролях: Гина Аббуд, Лера Лученко

Операторы: Карим Горайеб, Ярема Малащук и Роман Химей

Музыка: Мхамад А. Сафа

Линейные продюсеры: Джинан Чаая, Таня Монахова

Metahaven и EastEast благодарят Валида эль-Хури и Амаль Иссу за предоставленную информацию о способах поддержать Бейрут.